RGL e-Book Cover 2016©

RGL e-Book Cover 2016©

"Der heiße Soldat," Verlag Albert Langen, München, 1903

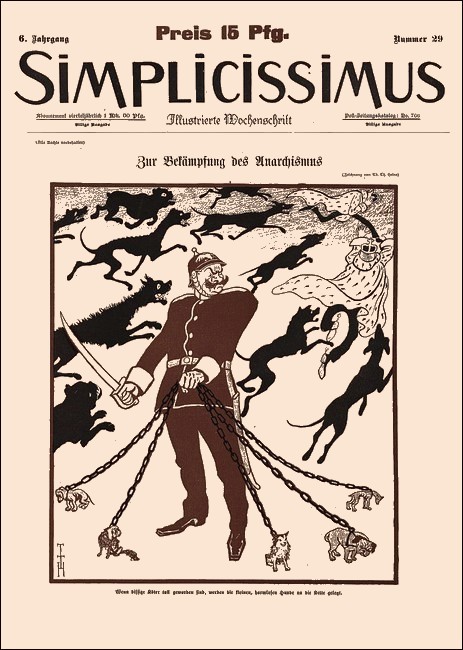

Simplicissimus, 1901/1902, Jg. 6, Heft 29, mit "Der heiße Soldat."

Es war keine Kleinigkeit für die Militärärzte gewesen, alle die verwundeten Fremdenlegionäre zu verbinden.—Die Annamiten hatten schlechte Gewehre und die Flintenkugeln waren fast immer in den Leibern der armen Soldaten stecken geblieben.

Die medizinische Wissenschaft hatte in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, das wußten selbst diejenigen, die nicht lesen und schreiben konnten, und sie unterwarfen sich, zumal ihnen nichts anderes übrigblieb, willig allen Operationen.

Zwar starben die meisten, aber immer erst nach der Operation, und auch dann nur, weil die Kugeln der Anamiten offenbar vor dem Schuß nicht aseptisch behandelt worden waren oder auf ihrem Wege durch die Luft gesundheitsschädliche Bakterien mitgerissen hatten.

Die Berichte des Professors Mostschädel, der sich aus wissenschaftlichen Motiven, und von der Regierung bestätigt, der Fremdenlegion angeschlossen hatte, ließen keinen Zweifel daran zu.—

Seinen energischen Anordnungen war es auch zu danken, daß die Soldaten wie auch die Eingebornen im Dorfe nur noch im Flüstertone von den Wunderheilungen des frommen indischen Büßers Muckhopadaya sprachen.—

Als letzter Verwundeter wurde lange nach dem Scharmützel der Soldat Wenzel Zavadil, ein gebürtiger Böhme, von zwei annamitischen Weibern in das Lazarett getragen. Befragt, woher sie jetzt so spät noch kämen, erzählten sie, daß sie Zavadil wie tot vor der Hütte des Mukhopadaya liegend gefunden und sodann getrachtet hätten, ihn durch Einflößen einer opalisierenden Flüssigkeit—das einzige, was in der verlassenen Hütte des Fakirs zu finden gewesen war—wieder zum Leben zurückzubringen.

Der Arzt konnte keine Wunde finden und bekam auf sein Befragen von dem Patienten nur ein wildes Knurren zur Antwort, das er für die Laute eines slawischen Dialektes hielt.

Für alle Fälle verordnete er ein Klystier und ging in das Offizierszelt.—

Ärzte und Offiziere unterhielten sich ausgezeichnet; das kurze aber blutige Scharmützel hatte Leben in das alte Einerlei gebracht.

Mostschädel hatte eben einige anerkennende Worte über Professor Charkot—um die anwesenden französischen Kollegen sein deutsches Übergewicht nicht allzu schmerzlich fühlen zu lassen—beendet, als die indische Pflegerin vom roten Kreuz am Zelteingang erschien und in gebrochenem Französisch meldete:

»Sergeant Henry Serpollet tot, Trompeter Wenzel Zavadil 41,2 Grad Fieber.«

»Intrigantes Volk, diese Slawen,« murmelte der Wache habende Arzt, »der Kerl hat Fieber und doch keine Verwundung!«

Die Wächterin erhielt die Weisung, dem Soldaten, natürlich dem lebendigen, drei Gramm Chinin in den Schlund zu stopfen, und entfernte sich.—

Professor Mostschädel hatte die letzten Worte aufgefangen und machte sie zum Ausgangspunkt einer längeren gelehrten Rede, in der er die Wissenschaft Triumphe feiern ließ, die es verstanden hatte, das gute Chinin in den Händen von Laien zu entdecken, die in der Natur, der blinden Henne gleich, auf dieses Heilmittel gestoßen waren.

Er war von diesem Thema auf die spastische Spinalparalyse übergegangen und die Augen seiner Zuhörer begannen bereits gläsern zu werden, als wiederum die Wärterin mit der Meldung erschien:

»Trompeter Wenzel Zavadil 49 Grad Fieber, bitte um ein längeres Thermometer.«—

»Also demnach schon längst tot,« sagte lächelnd der Professor.—

Der Stabsarzt stand langsam auf und näherte sich mit drohender Miene der Wärterin, die sofort einen Schritt zurückwich.—»Sie sehen, meine Herren,« erklärte der daraufhin zu den übrigen Ärzten, »das Weib ist ebenfalls hysterisch, wie der Soldat Zavadil;—Duplizität der Fälle!«—

Hierauf legten sich alle zur Ruhe.

»Der Herr Stabsarzt läßt dringend bitten,« schnarrte der Meldereiter den noch sehr verschlafenen Gelehrten an, als kaum die ersten Sonnenstrahlen den Saum der nahen Hügel färbten.

Alles blickte erwartungsvoll auf den Professor, der sich augenblicklich an das Bett Zavadils begab.

»54 Grad Réaumur Blutwärme, unglaublich,« stöhnte der Stabsarzt.

Mostschädel lächelte ungläubig, zog aber entsetzt seine Hand zurück, als er sich an der Stirne des Kranken tatsächlich verbrannte.

»Nehmen Sie die Vorgeschichte der Krankheit auf,« sagte der zögernd nach längerem peinlichem Schweigen zum Stabsarzt.

»Nehmen Sie doch die Vorgeschichte der Krankheit auf und stehen Sie nicht so unentschlossen herum!« schrie der Stabsarzt den jüngsten der Ärzte an.

»Bhagavan Sri Mukhopadaya wüßte vielleicht ..« wagte die indische Wärterin zu beginnen.

»Reden Sie, wenn Sie gefragt werden,« unterbrach sie der Stabsarzt.

»Immer der alte verdammte Aberglauben,« fuhr er, zu Mostschädel gewendet, fort.

»Der Laie denkt immer an das Nebensächliche,« begütigte der Professor.—»Senden Sie mir nur den Bericht, ich habe jetzt dringend zu tun.«—

»Nun, junger Freund, was haben Sie eruiert?« fragte der Gelehrte den Subalternarzt, hinter dem sich eine Menge Offiziere und Ärzte wißbegierig in das Zimmer drängten.

»Die Temperatur ist inzwischen auf 80 Grand gestiegen ...«

Der Professor machte ein ungeduldige, abwehrende Bewegung: »Nun?«

»Patient machte vor zehn Jahren einen Typhus durch, vor zwölf Jahren eine leichte Diphtheritis; Vater an Schädelbruch gestorben, Mutter an Gehirnerschütterung; Großvater an Schädelbruch, Großmutter an Gehirnerschütterung!—Der Patient und seine Familie stammen nämlich aus Böhmen,« fügte der Subalternarzt erklärend hinzu. »Befund, Temperatur ausgenommen, normal,—Abdominalfunktionen sämtlich träge,—Verwundung, außer leichten Kontusionen am Hinterkopf, nicht auffindbar.—Patient soll angeblich in der Hütte des Fakirs Mukhopadaya mit einer opalisierenden Flüssigkeit ...«

»Zur Sache, nicht in das Unwesentliche abschweifen, junger Freund,« ermahnte gütig der Professor und fuhr, seinen Gästen mit einer einladenden Handbewegung die umherstehenden Bambuskoffer und Stühle als Sitze anbietend fort:

»Es handelt sich hier, meine Herren, wie ich schon heute früh auf den ersten Blick erkannte, Ihnen aber nur andeutete, damit Sie selber Gelegenheit fänden, den richtigen Weg zur Diagnose einzuschlagen, um einen nicht allzuhäufigen Fall von spontaner Temperaturerhöhung infolge einer Verletzung des Thermalzentrums,«—[mit einer leicht geringschätzigen Miene zu den Offizieren und Laien:] »des Zentrums im Gehirn, das die Temperaturschwankungen des Körpers vermittelt—auf Basis erheblicher und akquirierter Belastung.—Wenn wir ferner die Schädelbildung des Subjektes—«

Hornsignale der Ortsfeuerwehr, die aus einigen invaliden Soldaten und chinesischen Kulis bestand, drangen schreckenverkündend vom Missionsgebäude herüber und ließen den Redner verstummen.—

Alle stürzten ins Freie; der anwesende Oberste voran.

Vom Lazaretthügel herab zum See der Göttin Parvati raste, einer lebenden Fackel gleich, gefolgt von einer schreienden und gestikulierenden Menge, der Trompeter Wenzel Zavadil in brennende Fetzen gehüllt.

Knapp vor dem Missionshause empfing den Armen die chinesische Feuerwehr mit einem armdicken Wasserstrahl, der ihn zwar zu Boden warf, sich aber fast gleichzeitig in eine Dampfwolke verwandelte.—Die Hitze des Trompeters hatte sich im Lazarett zuletzt derart gesteigert, daß die neben ihm stehenden Gegenstände zu verkohlen angefangen hatten und die Wärter schließlich gezwungen waren, Zavadil mit Eisenstangen aus dem Hause zu scheuchen; die Fußböden und Treppen wiesen seine eingebrannten Fußstapfen, als ob der Teufel dort spazieren gegangen wäre.—

Jetzt lag Zavadil nackt,—die letzten Fetzen hatte der Wasserstrahl fortgerissen—auf dem Vorhofe des Missionsgebäudes, dampfte wie ein Bügeleisen und schämte sich seiner Blöße.—

Ein findiger Jesuitenpater warf ihm einen alten Asbestanzug, der einmal einem Lavaarbeiter gehört hatte, vom Balkon zu, in den sich Zavadil unter Dankesworten hüllte.—

»Wie, um Gottes willen, soll man sich aber erklären, daß der Kerl nicht selbst gänzlich zu Asche verbrennt?« fragte der Oberst den Professor Mostschädel.—

»Ich bewundere stets Ihre strategischen Talente, Herr Oberst,« entgegnete der Gelehrte indigniert, »aber was die medizinische Wissenschaft anbetrifft, so müssen Sie diese schon uns Ärzten überlassen.—Wir müssen uns an die gegebenen Tatsachen halten, und diese aus den Augen zu lassen, liegt für uns keinerlei Indikation vor!«—

Die Ärzte freuten sich der klaren Diagnose, und abends traf man immer wieder im Zelte des Kapitäns zusammen, wo es dann stets lustig herging.

Von Wenzel Zavadil sprachen nur noch die Annamiten;—zuweilen sah man ihn am andern Ufer des Sees beim Steintempel der Göttin Parvati sitzen, und die Knöpfe seines Asbestanzuges erstrahlten in Rotglut.—

Die Priester des Tempels sollten ihr Geflügel an ihm braten, hieß es; andere sagten wiederum, er sei bereits im Abkühlen begriffen und gedenke, schon mit 50 Grad in seine Heimat zurückzukehren.

Simplicissimus, 19002/03, Jg. 7, Heft 24, mit "Das ganze Sein ist flammend Leid."

Um sechs Uhr ist es längst dunkel in den Sträflingszellen des Landesgerichtes, denn Kerzen sind dort nicht gestattet, und überdies war es Winterabend—neblig und sternenlos.—

Der Aufseher ging mit dem schweren Schlüsselbund von Tür zu Tür, leuchtete noch einmal durch die kleinen vergitterten Ausschnitte—wie es seine Pflicht ist—und überzeugte sich, daß die Eisenstangen vorgelegt waren.—Endlich verhallte sein Schritt und die Ruhe des Jammers lag über all den Unglücklichen, die der Freiheit beraubt—immer vier beisammen—in den trostlosen Zellen auf ihren hölzernen Bänken schliefen.

Der alte Jürgen lag auf dem Rücken und blickte zu dem kleinen Kerkerfenster empor, das wie mattleuchtender Dunst aus der Finsternis schimmerte.—Er zählte die langsamen Schläge der mißtönenden Turmglocke und überlegte, was er morgen vor den Geschworenen sagen wolle, und ob er wohl freigesprochen würde.—

Das Gefühl der Empörung und des wilden Hasses, daß man ihn, wo er doch vollkommen unschuldig war, so lange eingesperrt hielt, hatte ihn in den ersten Wochen bis in den Traum verfolgt, und oft hätte er vor Verzweiflung am liebsten aufgeschrien.—

Aber die dicken Mauern und der enge Raum—kaum fünf Schritte lang— schlagen den Schmerz nach innen und lassen ihn nicht heraus;—dann lehnt man nur die Stirn an die Wand oder steigt auf die Holzbank, um einen Streifen blauen Himmels durch das Kerkergitter zu sehen.

Jetzt waren diese Regungen erloschen, und andere Sorgen, die der freie Mensch nicht kennt, drückten ihn nieder.—

Ob er morgen freigesprochen würde oder verurteilt, regte ihn nicht einmal so sehr auf, wie er sich früher wohl gedacht hatte.—Geächtet war er, was blieb ihm da als Betteln und Stehlen!

Und fiel das Urteil, so würde er sich erhängen—bei der nächsten besten Gelegenheit,—und sein Traum wäre in Erfüllung gegangen, den er in der ersten Nacht in diesen verfluchten Mauern gehabt.

Seine drei Gefährten lagen schon lange still;—sie hatten nichts Neues zu hoffen, daß sie wach geblieben wären, und die langen Freiheitsstrafen kürzt nur der Schlaf.—Er aber konnte nicht schlafen, seine trübe Zukunft und trübe Bilder der Erinnerung zogen an ihm vorbei: anfangs, als er noch ein paar Kreuzer besaß, hatte er sein Los verbessern, sich hie und da eine Wurst und etwas Milch, manchmal einen Kerzenstummel kaufen können, solange er mit Untersuchungsgefangenen beisammen bleiben durfte.—Später hatte man ihn zu den Sträflingen gesteckt, aus Bequemlichkeitsgründen—und in diesen Zellen wird es bald Nacht—auch in der Seele.—

Den ganzen langen Tag sitzt man und brütet vor sich hin, die Ellbogen auf die Knie gestützt,—nur ab und zu eine Unterbrechung, wenn der Schließer die Tür öffnet und ein Sträfling schweigend den Wasserkrug trägt oder die Blechtöpfe mit den gekochten Erbsen.—

Da hatte er stundenlang gegrübelt, wer den Mord wohl mochte begangen haben, und immer klarer war es ihm geworden, daß nur sein Bruder der Täter sein könnte.—Der Bursche war nicht umsonst so schnell verschwunden.—

Dann dachte er wieder an die morgige Gerichtsverhandlung und den Advokaten, der ihn verteidigen sollte.

Er hielt nicht viel von ihm. Der Mann war immer so zerstreut gewesen und hatte nur mit halbem Ohr zugehört und so devot wie möglich gekatzenbuckelt, wenn der Untersuchungsrichter hinzugetreten war.—Aber offenbar gehörte das schon so mit dazu.—

Jürgen hörte noch von weitem das Rasseln der Droschke, die immer um dieselbe Stunde am Gerichtsgebäude vorbeifuhr.—Wer wohl darin sitzen mochte?—Ein Arzt—ein Beamter vielleicht.—Wie scharf die Hufeisen auf dem Pflaster klangen.—

Die Geschworenen hatten Jürgen freigesprochen,—aus Mangel an Beweisen— und jetzt ging er zum letzten Male hinunter in die Zelle.

Die drei Sträflinge sahen stumpf zu, wie er mit zitternden Händen einen alten Kragen am Hemde befestigte und seinen dünnen, schäbigen Sommeranzug anlegte, den ihm der Aufseher hereingebracht hatte.—Die Zuchthauskleider, in denen er acht Monate gelitten, warf er mit einem Fluche unter die Bank.— Dann mußte er in die Kanzlei beim Eingangstor,—der Kerkermeister schrieb etwas in ein Buch und ließ ihn frei.—

Es kam ihm alles so fremd vor auf der Straße: die eiligen Menschen, die gehen durften, wohin sie wollten und das so selbstverständlich fanden,—und der eisige Wind, der einen fast umwarf.—

Vor Schwäche mußte er sich an einem Alleebaum halten, und sein Blick fiel auf die steinerne Aufschrift über dem Torbogen:

»Nemesis bonorum custos.«—Was das wohl heißen mag?

Die Kälte machte ihn müde; zitternd schleppte er sich zu einer Bank in den Parkgebüschen und schlief ermattet; fast ohnmächtig ein.

Als er erwachte, lag er im Krankenhause,—man hatte ihm den linken Fuß amputiert, der ihm erfroren war.—

Aus Rußland waren zweihundert Gulden für ihn gekommen,—wohl von seinem Bruder, den das Gewissen gemahnt haben mochte, und Jürgen mietete ein billiges Gewölbe, um Singvögel zu verkaufen.—

Er lebte kümmerlich und einsam und schlief hinter einem Brettervorschlag in seinem armseligen Laden.

Wenn des Morgens die Bauernkinder in die Stadt kamen, kaufte er ihnen die kleinen Vögel um einige Kreuzer ab, die sie in Schlingen und Fallen gefangen hatten, und steckte sie zu den übrigen in die schmutzigen Käfige.—

Von dem eisernen Haken in der Mitte des Gewölbes hing an vier Stricken befestigt ein altes Brett herab, auf dem ein räudiger Affe kauerte, den Jürgen von seinem Nachbarn—dem Trödler—gegen einen Nußhäher eingetauscht hatte.

Tag für Tag blieben die Schuljungen stundenlang vor dem blinden Fenster stehen und starrten den Affen an, der unruhig hin- und herrückte und mürrisch die Zähne fletschte, wenn ein Käufer die Tür öffnete.

Nach ein Uhr kam gewöhnlich niemand mehr, und dann saß der Alte auf seinem Schemel, blickte trübselig auf sein hölzernes Bein und brütete vor sich hin, was wohl jetzt die Sträflinge machen mochten und der Herr Untersuchungsrichter, und ob der Advokat noch immer auf dem Bauch vor ihm läge.—

Wenn dann ab und zu der Spitzel, der in der Nähe wohnte, vorüberging, wäre er am liebsten aufgesprungen, um ihm ein paar mit der Eisenstange da über seine bunten Schandlappen zu hauen.—

O Gott, daß doch das Volk einmal aufstünde und die Schurken erschlüge, die arme Teufel einfangen und für Taten bestrafen, die sie selbst insgeheim und mit Lust begehen.—

An den Wänden übereinandergeschichtet, standen die Käfige bis fast zur Decke, und die kleinen Vögel flatterten, wenn man ihnen zu nahe kam.—Viele saßen ganz traurig und still und lagen frühmorgens mit eingesunkenen Augen tot auf dem Rücken.—

Jürgen warf sie dann achtlos in den Schmutzkübel,—sie kosteten ja nicht viel,—und da es Singvögel waren, hatten sie auch kein schönes Gefieder, das man noch hätte verwenden können.—

Ruhig war es eigentlich im Laden nie,—ein ewiges Scharren und Kratzen und leises Piepsen,—doch das hörte der Alte nicht,—er war zu sehr daran gewöhnt.—Auch der unangenehme faule Geruch störte ihn nicht weiter.—

Einmal hatte ein Student eine Elster verlangt, und als er fort war, bemerkte Jürgen, dem an diesem Tage ganz eigentümlich zumute war, daß der Käufer ein Buch hatte liegen lassen.—

Obwohl es deutsch war, wenn auch aus dem Indischen übersetzt, wie es auf dem Titelblatte hieß, verstand er doch so wenig davon, daß er den Kopf schütteln mußte.—Nur eine Strophe las er immer wieder flüsternd durch, weil sie ihn so schwermütig stimme:

Das ganze Sein ist flammend Leid.

Wer dies mit weisem Sinne sieht,

Wird bald des Leidenslebens satt.

Das ist der Weg zur Läuterung.

"Tierschicksale." Gemälde vom Franz Marc, 1913.

Inschrift auf der Rückseite: "Und alles sein ist flammend Leid."

Als dann sein Blick auf die vielen kleinen Gefangenen fiel, die elend in den engen Käfigen saßen, zog es ihm das Herz zusammen und er fühlte mit ihnen, als ob auch er ein Vogel sei, der um seine verlorenen Fluren trauert.

Ein tiefer Schmerz zog in seine Seele, daß ihm die Tränen in die Augen traten.—Er gab den Tieren frisches Wasser und schüttete ihnen neues Futter zu, was er sonst nur frühmorgens tat.

Dabei mußte er der grünen, rauschenden Wälder im goldenen Sonnenglanz gedenken, die er schon lange vergessen hatte wie alte Märchen aus früher Jugend.—

Eine Dame in Begleitung eines Dieners, der ein paar Nachtigallen trug, störte ihn in seinen Erinnerungen.—

»Ich habe diese Vögel bei Ihnen gekauft,« sagte sie, »da sie aber zu selten singen, müssen Sie mir sie blenden.«—

»Was? blenden?« stotterte der Alte.

»Ja,—blenden.—Die Augen ausstechen oder brennen, oder wie man das macht.—Sie als Vogelhändler müssen das doch besser verstehen.—Sollten auch vielleicht ein paar eingehen, schadet das nichts, so ersetzen Sie mir die fehlenden Stücke einfach durch andere.—Und schicken Sie sie mir bald zu.—Meine Adresse wissen Sie doch?—Adieu.«—

Jürgen dachte noch lange nach und ging nicht schlafen.—

Die ganze Nacht saß er auf seinem Schemel,—stand auch nicht auf, als der Nachbar,—der Trödler,—den es befremdete, daß der Laden so lange offen blieb, an die Fensterscheibe klopfte.

Er hörte es in der Dunkelheit in den Käfigen flattern und hatte die Empfindung, als ob kleine weiche Fittiche an sein Herz schlügen und um Einlaß bäten.—

Als der Morgen graute, öffnete er die Türe, ging ohne Hut bis auf den öden Marktplatz und sah lange in den erwachenden Himmel.—

Dann kehrte er still zurück in seinen Laden, machte langsam die Käfige auf —einen nach dem andern—und wenn ein Vogel nicht sogleich herausflog, holte er ihn mit der Hand aus dem Bauer.—

Da flatterten sie in dem alten Gewölbe umher, alle die kleinen Nachtigallen, Zeisige und Rotkehlchen, bis Jürgen lächelnd die Tür öffnete und sie ins Freie, in die luftige, göttliche Freiheit ließ—

Er sah ihnen nach, bis er sie aus den Augen verlor, und dachte an die grünen, rauschenden Wälder im goldenen Sonnenglanz.—

Den Affen band er los, nahm das Brett von der Decke, daß der große eiserne Haken frei wurde.

Den Strick, den er daran hängte, wand er zu einer Schlinge und legte sie sich um den Hals.—Nochmals zog der Satz aus dem Buche des Studenten durch seinen Sinn, dann stieß er mit dem Stelzfuß den Schemel unter sich fort, auf dem er stand.

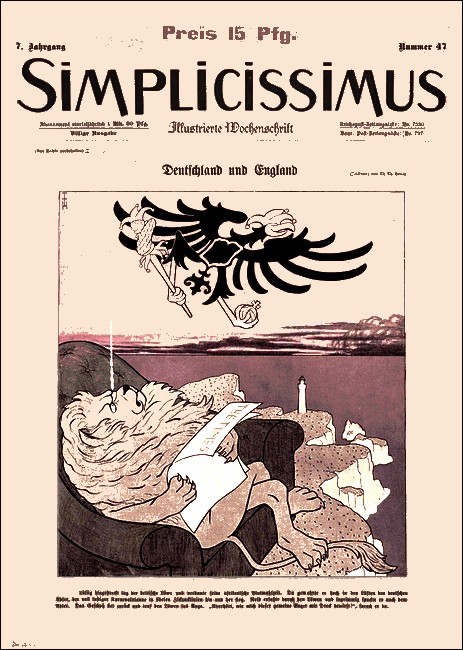

Simplicissimus, 1902/03, Jg. 7, Heft 47, mit "Der Fluch der Kröte—Fluch der Kröte"

Breit, mäßig bewegt und gewichtig.—»Meistersinger«

Auf die Straße zur blauen Pagode scheint heiß die indische Sonne herab—heiß die indische Sonne herab.

Die Menschen singen im Tempel und streuen dem Buddha weiße Blüten, und die Priester beten feierlich: Om mani padme hum; Om mani padme hum. Die Straße menschenleer und verlassen: heute ist Feiertag. Die langen Kushagräser hatten Spalier gebildet in den Wiesen an der Straße zur blauen Pagode—an der Straße zur blauen Pagode.

Die Blumen alle warteten auf den Tausendfüßler, der da drüben wohnte in der Rinde des verehrungswürdigen Feigenbaumes.

Der Feigenbaum war das vornehmste Viertel.

»Ich bin der Verehrungswürdige«, hatte er von sich selbst gesagt, »und aus meinen Blättern kam man Schwimmhosen machen—kann man Schwimmhosen machen.«

Die große Kröte aber, die immer auf dem Steine saß, verachtete ihn, weil er angewachsen war, und hielt auch nichts von Schwimmhosen.—Und den Tausendfüßler haßte sie. Fressen konnte sie ihn nicht, denn er war sehr hart und hatte einen giftigen Saft,—giftigen Saft.

Darum haßte sie ihn—haßte sie ihn.

Sie wollte ihn verderben und unglücklich machen und hatte mit den Geistern der toten Kröten die ganze Nacht beraten.

Seit Sonnenaufgang saß sie auf dem Stein und wartete und bebte zuweilen mit dem Hinterfuß—bebte zuweilen mit dem Hinterfuß.

Dann und wann spuckte sie auf das Kushagras.

Alles schwieg: Blüten, Käfer, Blumen und Gräser.—Und der weite, weite Himmel. Denn es war Feiertag.

Nur die Unken im Tümpel—die unheiligen—sangen gottlose Lieder:

»I pfeif' auf die Lotosblum',

i pfeif' auf mein Lebn',—

i pfeif' auf mein Lebn',—

i pfeif' auf mein Lebn'...«

Da glitzerte es in der Rinde des Feigenbaumes und rieselte schimmernd herab wie eine Schnur schwarzer Perlen.—Wand sich kokett und hob den Kopf und spielte tanzend im strahlenden Sonnenlicht.

Der Tausendfüßler—der Tausendfüßler.

Der Feigenbaum schlug voll Wonne die Blätter zusammen, und das Kushagras raschelte entzückt—raschelte entzückt.

Der Tausendfüßler lief zum großen Stein, dort lag sein Tanzplatz—ein heller sandiger Fleck—-iger Fleck.

Und huschte umher in Kreisen und Achtern, daß alles geblendet die Augen schloß—die Augen schloß.

Da gab die Kröte ein Zeichen, und hinter dem Stein hervor trat ihr ältester Sohn und überreichte mit tiefer Verbeugung dem Tausendfüßler ein Schreiben seiner Mutter.

—/p>

Der nahm es mit dem Fuß Nr. 37 und fragte das Kushagras, ob alles auch richtig gestempelt sei.

»Wir sind zwar das älteste Gras der Erde, aber das wissen wir nicht,— die Gesetze sind jedes Jahr anders,—das weiß nur Indra allein—weiß nur Indra allein.«

Da holte man die Brillenschlange, und die las den Brief vor:

»Seiner Hochgeboren, dem Herrn Tausendfuß!

»Ich bin nur ein Nasses, Schlüpfriges—ein Verachtetes auf Erden, und mein Laich wird gering geschätzt unter Pflanzen und Tieren.—Und ich glänze und schillere nicht.—Ich habe nur vier Beine—nur vier Beine— und nicht tausend wie Du—nicht tausend wie Du.—O Verehrungswürdiger!— Dir nemeskar, Dir nemeskar!—«

»Ihm nemeskar, ihm nemeskar«, stimmten begeistert die wilden Rosen aus Schiras mit ein in den persischen Gruß—in den persischen Gruß.

»Doch wohnet Weisheit in meinem Haupte und tiefes Wissen— und tiefes Wissen. Ich kenne die Gräser, die vielen, beim Namen.—Ich weiß die Zahl der Sterne am Nachthimmel und der Blätter des Feigenbaumes,—des angewachsenen.—Und mein Gedächtnis hat seinesgleichen nicht unter den Kröten in ganz Indien.

»Siehe und dennoch kann ich die Dinge nur zählen, wenn sie stille stehen,—nicht wenn sie sich bewegen—nicht, wenn sie sich bewegen.

»Sage mir doch—o Verehrungswürdiger, wie es sein kann, daß Du beim Gehen immer weißt, mit welchem Fuße Du anfangen mußt, welcher der zweite sei,—und dann der dritte,—welcher dann kommt als vierter, als fünfter, als sechster,—ob der zehnte folgt oder der hundertste,—was dabei der zweite macht und der siebente, ob er stehen bleibt oder weitergeht,— wenn Du beim 917sten angelangt bist, den 700sten aufheben und den 39sten niedersetzen, den 1000sten biegen oder den vierten strecken sollst—strecken sollst.

»O bitte, sage mir armen Nassen, Schlüpfrigen, das nur vier Beine hat—nur vier Beine hat—und nicht tausend wie Du—nicht tausend wie Du—, wie Du das machst, o Verehrungswürdiger!

»Hochachtungsvoll die Kröte.«

»Nemeskar«, flüsterte eine kleine Rose, die fast eingeschlafen war.

Und die Kushagräser, die Blumen, die Käfer und der Feigenbaum und die Brillenschlange blickten erwartungsvoll auf den Tausendfüßler.

Selbst die Unken schwiegen—Unken schwiegen.

Der Tausendfüßler aber blieb starr an den Boden festgebannt und konnte hinfort kein Glied mehr rühren.

Er hatte vergessen, welches Bein er zuerst heben solle, und je mehr er darüber nachdachte, desto weniger konnte er sich entsinnen—konnte er sich entsinnen.

Auf die Straße zur blauen Pagode schien heiß die indische Sonne herab— indische Sonne herab.

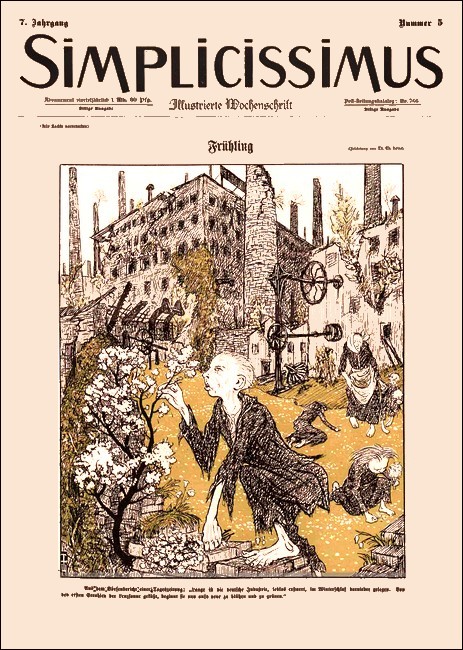

Simplicissimus, 1902/03, Jg. 7, Heft 5, mit "Izzi Pizzi"

Die letzte Sehenswürdigkeit, die ich auf einer Gesellschaftsreise zu mir nahm, war das »goldene Dachl« in Innsbruck gewesen.

Seitdem habe ich bei Vishnu geschworen, nichts dergleichen mehr zu besichtigen.

Ich gebe lieber ganz offen zu, daß ich ein verkommener Mensch bin, der kein Interesse an den Dingen hat, die die Nation mit Stolz erfüllen—den selbst die erbeutetsten Kanonen langweilen und dessen Herz auch beim Anblick der Spitzenbinden Klothilde der Keuschen nicht höher schlägt. So ein Kerl wie ich weiß nichts besseres zu tun, als auf einer Reise in den Straßen herumzubummeln, Leute zu betrachten, stundenlang auf dem Tandelmarkt zu stehen oder in Schaufenster zu gucken.

So hatte ich es auch wieder einmal den ganzen Tag getrieben, und als der Abend kam, zog ich meinen Kompaß aus der Tasche und schlug jene Richtung ein, die am schnellsten und sichersten weg von dem Theater der Stadt führt.—Ein zweites Theater gab es bestimmt nicht, das hatte mir ein Polizeimann auf Ehrenwort versichert, und so war ich denn ganz beruhigt.—

Nicht lange, und ich studierte das auffallende Plakat der »Wiener-Orpheum-Gesellschaft« beim Schein der darüberhängenden roten Laterne:

»Izzi Pizzi, die reizende jugendliche Chansonette, genannt der ›Stolz von Hernals‹, debutiert heute abermals«, so las ich, schlug an meine Brust, ob ich meine Brieftasche auch ganz sicher bei mir habe, und betrat mit dem entschlossenen Schritte des Wüstlings das »Schwarze Roß«. So wurde das Lokal genannt—offenbar nach dem bärtigen Besitzer, der mir eine Glastür wies.—

Ein langes, schmales Zimmer, gesteckt voll.—Ich setze mich an jenen Tisch, der mit »reserviert« bezeichnet ist und daher dem Kenner sagt, daß hier nur Wüstlinge sitzen dürfen.—

Soeben betritt Izzi Pizzi das Podium und singt das herrliche Lied: »Ja, mir von Lerchenfeld, mir san hussarisch g'stellt.«—Bei dem Worte Lerchenfeld produzierte sie jedesmal eine Armbewegung von unnachahmlicher Grazie, tritt mit dem linken Fuß zurück und stellt ihn auf die Spitze.

Die oder keine, flüstert mein pochendes Herz.

Ich rufe dem Zahlkellner, zückte einen Silbergulden und lade die Schöne zum Souper.—Halb Zwölf Uhr, und die Vorstellung wird gleich zu Ende sein.—

Etelka Horváth, ein schwarzes Ungarmädel, schlank wie eine Gerte, stampft noch die Schlußtakte eines wunderschönen Csardás und heult ä und ö dabei. —

»Die Dame wird sofort erscheinen«; meldet der Kellner.

Ich setze den Hut auf, lasse meinen Überzieher im Stich und gehe über den Hof ins Chambre »separé«.—

Es ist bereits gedeckt.

Für drei Personen?—Aha, der blödsinnige Trick mit der Gardedame!—

Und dann viererlei Gläser? Pfui Teufel!—Was kann man dagegen tun?—Ich versinke in dumpfes Brüten.—

Ein rettender Gedanke: »Sie, Oberkellner, schicken Sie sofort zu Franz Maader, Weinhandlung in der Eisengasse, um eine große Steinflasche Otschischciena, verstehen Sie? Otschischciena—O—tschisch—ciena!«

Ein Geräusch an der Türe!

Ein fraisfarbener Mantel mit wabernden blonden Federn und einem blauen Mühlstein tritt ein.—Ich mache drei Schritte auf das Phantom zu und verbeuge mich ernst und feierlich.

»Izzi Pizzi«, stellt sich der Mantel zuerst vor.

»Baron Semper Saltomortale vom Vorgebirge Athos«, erwidere ich ruhig und würdevoll.

Zwei blaue, große Augen schauen mich mißtrauisch an.—Ich reiche der Dame den Arm und führe sie zu Tisch.

Was ist denn das?! Ein schwarzer Seidenklumpen mit Schmelztropfen sitzt bereits dort?—Ich reiße die Augen auf: Teufel! Bin ich verrückt geworden? Oder war die Alte am Ende im Klavier versteckt gewesen?

Ich schiebe der Schönen den Sessel unter.

Er ist wirklich ein Ausländer, denkt sie.

»Meine Erzieherin«, stellt sie die Alte vor, »Sie gestatten doch.«

Der Kellner kommt herein, ich stürze ihm entgegen und stelle ihn noch an der Tür: »Sie, ich zahle weder Schusterrechnungen, noch etwaige gestrige Zechen—und dann: die Krachmandeln ohne Schale, verstanden—daß mir keine Vielliebchen drunter sind, überhaupt ...«

Der Kellner zwinkert verständnisvoll mit dem rechten Auge;—ich drücke ihm ein Trinkgeld in die Hand, wie es sonst nur regierende Herzöge bekommen.

»Und den Stock hängen Sie mir auch her«, setzte ich laut hinzu, damit die Damen keinen Verdacht schöpfen.

Izzi Pizzi bestellt selbst: »Zuerst bringen's Kaviar—bringen S' gleich die ganze Blechbüchs'n, damit man nöt immer klingeln muß ...«

»Kaviar ist sehr gesund«, wendete sie sich zu mir und wirft mir einen Glutblick zu.—

»In meiner Heimat trägt sogar jeder Gentleman eine Zitrone bei sich«, fügte ich verständnisinnig hinzu.

»Der Kaviar ist leider ausgegangen, vielleicht Ölsardinen gefällig?« sagt der Kellner.

Izzi Pizzi fährt auf: »Aber draußen steht doch noch eine ganze Büchse voll!«

»Da ist Schrott drin, Fräulein«, erwidert der Wackere, eingedenk meines erhaltenen Trinkgeldes.—

»Also Krebse—zwölf Stück!«

»Izzi ist ein seltener Vorname«, sage ich zu ihr, als sie mit dem Bestellen endlich fertig ist.

»Izzi ist nur mein Bühnenname, eigentlich heiße ich Ida.—So eine, wie d' Ida war noch nie da«

»Geistreich, wie alle Wienerinnen, mein Fräulein.«

»Das sagt der Graf auch immer, nöt wahr, Izzi?« wirft die Alte mit süßlicher Miene dazwischen.

»Der Graf, der immer so eifersüchtig ist?« frage ich.

»Sie wissen ...?«

»Grafen sind immer eifersüchtig«, ist meine Antwort.

Ich behandle die Chansonette wie eine grande dame und lege noch nie gesehene exotische Manieren an den Tag.

Der Alten tritt bereits der Schweiß auf die Stirn—von dem ewigen, verbindlichen Lächeln.

Izzi heuchelt verhaltene Glut und hängt rachsüchtig im Geiste an die Zahl, die sie in Verbindung mit meinem Portemonnaie im Gedanken trägt, eine Null an.

»Multiplizieren Sie mit fünf«, fahre ich unvermittelt heraus.—

Entsetzt zuckt die Kleine zusammen; »Wie kommen Sie darauf? Was sagen Sie da?«

Kann er Gedankenlesen? denkt sie.

Die Gardedame glotzt mich stier an und scheint zu glauben, ich sei verrückt geworden. Ich sinne nach irgend einer unklaren Antwort, da bringt der Kellner die Krebse.

Die beiden »Damen« warten verlegen auf mich, was ich wohl Seltsames mit den Krebsen beginnen werde.

Ich lasse sie warten und putze sorgsam mein Monocle.

Die Alte hüstelt und rückt an ihrem Schmelzskalp. Die Junge nestelt an ihrer Bluse.

Endlich erbarme ich mich, blicke schmerzlich auf meine Fingernägel, nehme einen Krebs und wickle ihn in meine Serviette, die ich sodann vor mich auf den Tisch lege.—

Izzi hat es mir bereits nachgemacht, nur die Alte traut sich noch nicht recht. Dann schlage ich mit der Faust darauf und wickle den zertrümmerten Krebs wieder aus.

Die Alte ist starr vor Staunen. »Krebsflecken gehen nicht aus der Wäsche«, fährt es ihr heraus.

»Kusch«, murmelt halblaut die Junge und gibt ihr einen Fußtritt unter dem Tisch.

In meinem Herzen gärt die Hölle.

»Der Rheinwein war sauer, und der Burgunder hat an Stich g'habt«, hat die kleine Ida gesagt, ganz glücklich, daß das dumme Essen vorbei und mit ihm die Gelegenheit, sich arg zu blamieren.

Die Alte hat nur geknabbert.

Siehst du, alte Bestie, denke ich mir, hättest du Mythologie studiert, so wüßtest du jetzt, was der gottselige Tantalus damals gelitten hat!

Aber jetzt kommt der Sekt, du dummer Fex, und trinken kann jeder wie er will, da gibt's keine Arabesken, denkt sich die Alte und wirft mir einen grünen Blick zu.

»Kühlen Sie vorläufig nur eine Flasche Pommery, goût américain, Kellner; wir werden dann zu einer anderen Marke schreiten, und jetzt entkorken Sie mal den Steinkrug da und bringen Sie zwei mittelgroße Wassergläser dazu—eines für die gnädige Frau!—Ihnen, mein Fräulein, wage ich nicht anzubieten«, wendete ich mich zu Izzi, »es erhitzt das Blut ein wenig.«

»Was ist denn da drin?« frägt die Kleine neugierig.

»Otschischciena—Tischwein auf Deutsch, ein russischer Labetrunk, den wir immer vor dem Champagner nehmen—Damen und Herren—, sieht genau aus wie gewöhnliches Wasser,—Sie sehen«, sagte ich und schenke das Glas der Alten voll. Das meinige fülle ich unbemerkt mit wirklichem Trinkwasser.

»Man muß das Ganze auf einen Ruck hinunterstürzen, sonst leidet der Geschmack darunter; ich werde mir erlauben, es Ihnen vorzumachen, gnädige Frau—sehen Sie, so ...«

Ich weiß nicht, woraus Otschischciena gemacht wird, ich weiß auch nicht, ob der Erfinder dieses Getränkes überhaupt ein lebender Mensch war, ich weiß nur eines: rauchende Salpetersäure ist lauwarmes Weihasser dagegen.

Ein Gefühl des Mitleides beschlich mich, wie ich sah, daß die alte Frau das volle Glas wirklich so hinunterstürzte.

Selbst Chingagook, der große Häuptling der Mohikaner, wäre tot zusammengebrochen.

Die Gardedame aber verzog keine Miene, sie hatte die Augen niedergeschlagen und griff nach ihrer Frisur.

Sie wird jetzt eine lange Hutnadel hervorziehen und sie mir ins Herz bohren, denke ich mir. Doch nichts Ähnliches geschieht. Die Alte schaut mir voll ins Gesicht mit dankbarem Blick: »Wirklich ausgezeichnet, Herr Baron.«

»Ich möchte auch einmal kosten«, lispelt Izzi, und macht einen kleinen Schluck.

Dann fischt sie ein hineingefallenes Insekt aus dem Glas und trällert so gewiß: »Die Flieg'n kommt mir spanisch vor, spanisch vor, spanisch vor.«

Ich lasse mich aber nicht aus der Rolle bringen und bleibe so konventionell wie zuvor.

Als Izzis Knie das meine drückt, sage ich Pardon und werfe einen scheuen Blick auf die »Erzieherin«. Das wird der Kleinen zu dumm, und sie schickt die Alte endlich ärgerlich schlafen. Ich lege der Gnädigen den Steinkrug an die Brust und wünsche ihr eine recht geruhsame Nacht.—

Also jetzt werden sie der Reihe nach kommen, die alten bekannten Geschichten: Daß es Ida auch nicht in die Wiege gesungen worden war, und so; daß sie sich einem Kavalier hingab, nur um ihres Bruders Spielschulden zu decken. Die Alte, die eben ging, stammte noch aus der Zeit, als sie selbst, noch ein Wildfang, sich auf den herrschaftlichen Gütern ihres Vaters herumgetummelt; eine alte treue Dienerin!—Und wie sie den Grafen hasse, der sie so eifersüchtig bewacht,—nur ein paar Gulden in der Hand, um einige kleine Schulden: Schusterrechnung und dergleichen, zu bezahlen, die sie zu stolz ist, ihm einzugestehen—und sie würde ihm auf der Stelle den Laufpaß geben.—Und dann die Kolleginnen!—Ach Gott, schamlose Dinger—besser, gar nicht davon zu reden!—

Ich sehe Izzi forschend an.—Richtig, sie hat ein ernstes Gesicht aufgesetzt und macht bereits Märchenaugen.

»Etelka Horváth ist heute abend das letztemal aufgetreten, das Publikum hat schon gezischt«, beginnt sie.

Aha, denke ich mir, Abwechslung macht das Leben schön; die fängt einmal von hinten an.

»Heute schläft sie schon drüben im Hotel Bavaria, die—die—na—die Ungarin.—Ich selbst wohne hier im Hause, im schwarzen Roß, oben im ersten Stock.—Von sieben Uhr abends darf ich weder ausgehen, noch auch Besuche auf meinem Zimmer empfangen. Der Graf ist ein elender Tyrann«, fährt sie fort.

»Und dann ist es obendrein Polizeivorschrift«, werfe ich träumerisch ein.

»Auch das«, gibt sie verlegen zu, »aber von 9 Uhr früh an kann man mich besuchen,—bis 12 Uhr liege ich im Bett!«

Pause. Mein Fuß streift den ihren.

Sie lehnt sich zurück, sieht mich durch halbgeschlossene Lider an, knirscht mit den Zähnen und beginnt hastig zu atmen.

Ich reiße sofort den Federnmantel von der Wand und lege ihn um ihre Schultern: »Sie müssen sich schlafen legen, liebes Kind, Sie fiebern ja förmlich?«

Wir gehen über den Hof zurück zum Stiegenhaus.

Beim Portier bleibt Izzi zum Abschied stehen: »Gehen Sie schon nach Hause oder noch ins Café, Baron?«

»Ich muß morgen zeitlich aufstehen und gleich um neun Uhr einen Besuch machen«, antworte ich, und schaue ihr tief in die Augen; »ich habe heute abend mein Herz verloren,—aber werden Sie auch nichts verraten?«

Die Kleine schüttelt unsicher den blauen Sammetmühlstein.

»Dann will ich es Ihnen anvertrauen: Ich bin ganz weg in die süße Erika, Ihre reizende Kollegin.«

Izzi fegt die Treppe hinauf, ich aber stehe seelenvergnügt und pfeife mir eins:

»Denn die Rose—

Und das Mädchen—

Will betro—gen

Sein.«

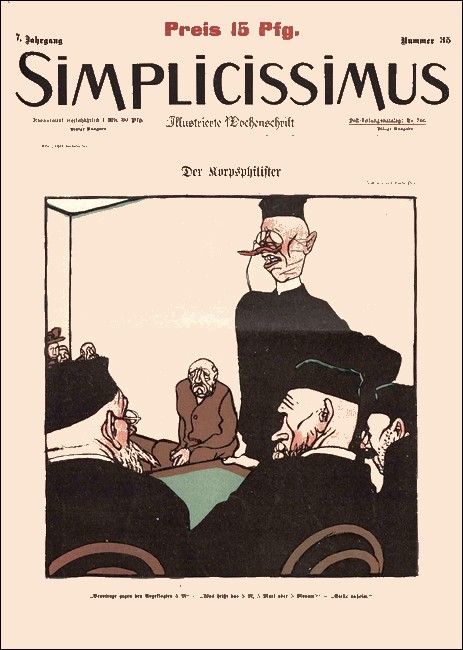

Simplicissimus, 1902/03, Jg. 7, Heft 35, mit "Petroleum, Petroleum"

Um mir die Priorität dieser Prophezeihung zu sichern, stelle ich fest, daß folgende Novelle im Jahre 1903 geschrieben wurde.—Gustav Meyrink.

Freitag—mittags—war es, da schüttete Dr. Kunibald Jessegrim die Strychninlösung langsam in den Bach.

Ein Fisch tauchte an die Oberfläche—tot—mit dem Bauche aufwärts.

»So tot wärest du jetzt«, sprach Jessegrimm zu sich selber und reckte sich,—froh, daß er die Selbstmordgedanken mit dem Gifte weggegossen hatte.

Dreimal in seinem Dasein hatte er auf diese Weise schon dem Tode ins Auge gesehen, und jedesmal war er durch eine dumpfe Ahnung, daß er noch zu Großem —zu einer wilden, umfassenden Rache—berufen sei, wieder an das Leben gefesselt worden.

Das erstemal wollte er ein Ende machen, als man ihm seine Erfindung gestohlen hatte,—dann nach Jahren, wie sie ihn aus seiner Stellung jagten, weil er nicht aufhörte, den Dieb seiner Erfindung zu verfolgen und bloßzustellen,—und jetzt, weil—weil—

Kunibald Jessegrim stöhnte auf, wie die Gedanken an sein wildes Weh wieder lebendig wurden.—

Alles war dahin,—alles an dem er gehangen,—alles, was ihm einst lieb und teuer gewesen.

—Und nur der blinde, bornierte, grundlose Haß einer Menge, die, von Schlagworten beseelt, allem sich entgegenstemmt, was nicht in die Schablone geboren ist, hatte ihm das angetan.—

Was hatte er nicht alles unternommen, erdacht und vorgeschlagen. Kaum im Zuge, mußte er aufhören—vor ihm die »chinesische Mauer«: der lieben Menschen breitgestirnte Schar und das Schlagwort »aber«.

—»Gottesgeißel«—ja, so heißt die Erlösung.—Herr im Himmel, Allmächtiger. Laß mich ein Zerstörer sein,—ein Attila!—loderte die Wut in Jessegrims Herzen.—

Timur Lenk, der Dschingis-Khan, wie er durch Asien hinkt und Europas Fluren verwüstet mit seinem gelben Mongolenheer,—die Vandalenführer, die erst auf dem Schutte römischer Kunst die Ruhe finden,—sie alle waren von seinem Geschlecht—starke, ungeschlachte Brüder, in einem Adlernest geboren.—

Eine ungeheure, schrankenlose Liebe zu diesen Geschöpfen des Gottes Shiva erwachte in ihm.—Die Geister dieser Toten werden mit mir sein, fühlte er,— und ein anderer Typus trat in seinem Körper—blitzartig.

Wenn er sich in diesem Augenblick hätte in einem Spiegel sehen können, wären ihm die Wunder der Transfiguration kein Rätsel mehr geblieben.—

So fallen die dunklen Mächte der Natur ins Blut des Menschen—tief und schnell.

Dr. Jessegrim besaß ein profundes Wissen,—er war Chemiker, und sich durchzubringen, fiel ihm nicht schwer.—In Amerika kommen solche Menschen gut fort,—was Wunder, daß auch er bald zu Geld kam,—Reichtümern sogar.

Er hatte sich in Tampiko in Mexiko angesiedelt und durch einen schwunghaften Handel mit Meskal, einem neuen narkotischen Genuß- und Betäubungsmittel, das er chemisch zu präparieren verstand, Millionen erworben.

Viele Quadratmeilen Ländereien im Umkreise Tampikos waren sein Eigen, und der enorme Reichtum an Petroleumquellen versprach sein Vermögen ins Ungezählte zu vermehren.

Doch das war es nicht, wonach sein Herz sich sehnte.

Neujahr zog ins Land.—

›Morgen wird der 1. Januar 1951 sein, und die faulen Kreolen werden wieder einen Anlaß haben, drei Feiertage lang sich zu betrinken und Fandango zu tanzen‹, dachte Dr. Jessegrim und sah von seinem Balkon auf das stille Meer hinab.

›Und in Europa wird's nicht viel besser sein. Jetzt um diese Zeit erscheinen in Österreich schon die ›Tagesblätter‹—zweimal dicker als sonst und viermal so dumm. Das neue Jahr als nackter Junge abgebildet, frische Kalender mit schwebenden Frauen und Füllhörnern, statistische Merkwürdigkeiten: daß am Dienstag 11 Uhr 35 Minuten 16 Sekunden mittags genau 9 Milliarden Sekunden verflossen seien, seit der Erfinder der doppelten Buchhaltung die Augen zur wohlverdienten ewigen Ruhe geschlossen habe,—und so weiter.‹

Dr. Jessegrim saß noch lange und starrte auf den regungslosen Meeresspiegel, der so eigen schimmerte im Sternenschein.

Bis es zwölf Uhr schlug.—

Mitternacht!—

Er nahm seine Uhr heraus und zog sie langsam auf, bis seine Fingerspitzen den Widerstand am Remontoir fühlten.—Leise drückte er dagegen und immer stärker ... da—ein leises Knacken, die Feder war zerbrochen, die Uhr stand still.

—Dr. Jessegrim lächelte spöttisch: »So will ich euch auch die Feder abdrehen, ihr lieben guten—«

Eine fürchterliche Detonation erschreckte die Stadt. Sie dröhnte von weit her, vom Süden, und die Schiffer meinten, es müsse in der Nähe der großen Landzunge—ungefähr zwischen Tampiko und Vera-Cruz—der Ursprung der Erscheinung zu suchen sein.—

Feuerschein hatte niemand gesehen,—auch die Leuchttürme gaben keine Signale.—

Donner?—jetzt?—und bei heiterem Himmel!—Unmöglich.—Also wahrscheinlich ein Erdbeben.—

Alles bekreuzigte sich,—nur die Wirte fluchten wie wild, denn sämtliche Gäste waren aus den Schenken gestürzt und hatten sich auf die Anhöhen der Stadt begeben, wo sie sich unheimliche Geschichten erzählten.

Dr. Jessegrim beachtete all das gar nicht, er war in sein Studierzimmer getreten und summte etwas wie: »Ade, mein Land Tirol—«

Er war vorzüglich aufgelegt und holte eine Landkarte aus der Schublade, stach an ihr mit einem Zirkel herum,—verglich in seinem Notizbuch und freute sich, daß alles stimmte: Bis Omaha, vielleicht noch weiter nach Norden zog sich das Petroleumgebiet, daran ließ sich nicht mehr zweifeln, und daß das Erdöl unterirdisch ganze Seen, so groß wie die Hudsonbay, bilden mußte, das wußte er.

Er wußte es, er hatte es ausgerechnet,—volle zwölf Jahre daran gerechnet.

Ganz Mexiko stand seiner Meinung nach auf Felsenhöhlen im Erdinnern, die zum großen Teil, wenigstens so weit sie mit Petroleum gefüllt waren, miteinander in Verbindung standen.

Die vorhandenen Zwischenräume nach und nach wegzusprengen, war seine Lebensaufgabe geworden.—Jahrelang hatte er dazu ganze Scharen Arbeiter beschäftigt,—und was das für Geld gekostet!

Die vielen Millionen, die er an dem Handel mit Meskal verdient hatte, waren drauf gegangen.

Und wenn er dabei ein einziges Mal eine Erdölquelle traf,—wäre alles aus gewesen.—Die Regierung hätte ihm natürlich sofort die Sprengerei gelegt, der sei sowieso stets abhold war.

—Heute nachts sollten die letzten Wände fallen,—die zum Meere zu,—an der Landzunge—und die weiter nördlich bei St. Louis de Potosi.—

Automatische Vorrichtungen besorgten die Explosion.

Dr. Kunibald Jessegrim steckte die paar Tausenddollarscheine, die ihm noch blieben, zu sich und fuhr auf den Bahnhof.—Um vier Uhr früh ging der Schnellzug nach New York.—

Was sollte er noch in Mexiko?!

Richtig, da stand es schon in allen Zeitungen—das Originaltelegram von sämtlichen Küstenpunkten des mexikanischen Golfes in den Abkürzungen des internationalen Cable-Code:

»Ephraim Kalbsniere Beerenschleim«, was übersetzt ungefähr heißt: »Meeresspiegel ganz mit Petroleum bedeckt, Ursache unbekannt, alles stinkt weit und breit. Der staatliche Gouverneur.«

Die Yankees interessierte das ungemein, da das Ereignis doch zweifelsohne einen mächtigen Eindruck auf die Börse und die Petroleumkurse hervorbringen mußte,—und Besitzverschiebung ist doch das halbe Leben!—

Die Bankmänner in Wallstreet, von der Regierung befragt, ob das Ereignis ein Steigen oder Sinken der Kurse hervorbringen werde, zuckten die Achseln und lehnten Urteile ab, ehe nicht die Ursache des Phänomens bekannt sei;— dann allerdings—wenn man das Gegenteil von dem an der Börse machen werde, was die Vernunft gebiete, ließe sich wohl viel Geld verdienen.—

Auf die Gemüter Europas brachte die Nachricht keinen besonderen Eindruck hervor,—erstens war man durch Schutzzölle gedeckt, und zweitens waren gerade neue Gesetze im Werden, die durch geplante Einführung des sogenannten dreijährig freiwilligen Nummernzwanges, verbunden mit Abschaffung der Eigennamen männlicher Individuen, die Vaterlandsliebe anfachen und die Seelen zum Militärdienst besser geeignet machen sollten.—

Unterdessen floß das Petroleum, genau wie Dr. Jessegrim berechnet hatte, fleißig aus den unterirdischen Becken Mexikos ins Meer ab und bildete an der Oberfläche eine opalisierende Schicht, die sich immer weiter und weiter ausdehnte und, vom Golfstrom fortgetrieben, bald den ganzen Meerbusen zu bedecken schien.

—Die Gestade waren verödet, und die Bevölkerung zog sich ins Innere des Landes zurück.—

Schade um die blühenden Städte!

Dabei war der Anblick der See ein furchtbar schöner,—eine unabsehbare Fläche, schimmernd und schillernd in allen Farben: rot, grün und violett,— wieder tiefes, tiefes Schwarz, wie Phantasien aus märchenhafter Sternenwelt.—Das Öl war dicker, als sonst Petroleum zu sein pflegt, und zeigte durch seine Berührung mit dem salzigen Seewasser keine andere Veränderung, als daß es allmählich an Geruch verlor.—

Die Gelehrten meinten, daß eine präzise Erforschung der Ursachen dieser Erscheinung von hohem wissenschaftlichem Werte sei, und da Dr. Jessegrims Ruf im Lande—wenigstens als Praktiker und Kenner mexikanischer Petroleumlager— begründet war, stand man nicht an, auch seine Meinung einzuholen. -

Die war kurz und bündig, wenn sie auch das Thema nicht in dem Sinne behandelte, wie man erwartete:

»Wenn das Erdöl in dem Maße weiterströmt, wie bisher, so werden meiner Berechnung nach in 27 - 29 Wochen sämtliche Ozeane der Erde davon bedeckt sein und ein Regen in Zukunft für immer ausbleiben, da kein Wasser mehr verdunsten kann,—im besten Falle wird es dann nur Petroleum regnen.«—

—Diese frivole Prophezeiung rief eine stürmische Mißbilligung wach, gewann aber täglich an Wahrscheinlichkeit, und als die unsichtbaren Zuflüsse gar nicht versiegen wollten,—im Gegenteil, sich ganz außerordentlich zu vergrößern schienen, befiel ein panisches Entsetzen die gesamte Menschheit.

Stündlich waren neue Berichte von den Sternwarten Amerikas und Europas zu lesen,—ja sogar die Prager Sternwarte, die bis dahin immer nur den Mond photographiert hatte, begann allmählich, sich den neuen seltsamen Erscheinungen zuzuwenden.

In der Alten Welt sprach bald niemand mehr von der neuen Militärvorlage, und der Vater des Gesetzentwurfs, der in einer europäischen Streitmacht bedienstete Major Dressel Ritter von Glubinger ab Zinkski auf Trottelgrün, kam ganz in Vergessenheit.

Wie immer in Zeiten der Verwirrung, wenn die Zeichen des Unheils dräuend am Himmel stehen, meldeten sich die Stimmen der unruhigen Geister, die, mit dem Bestehenden nie zufrieden, an altehrwürdige Einrichtungen zu tasten wagen:

»Weg mit dem Militär, das unser Geld frißt, frißt, frißt!—Bauet lieber Maschinen, ersinnet Mittel, um die verzweifelnde Menschheit vor dem Petroleum zu retten«—Aber das geht ja doch nicht,—mahnten die Besonnenern, man kann doch nicht so viele Millionen Menschen auf einmal brotlos machen!

—»Wieso brotlos? Die Mannschaft braucht ja nur entlassen zu werden,— jeder von ihnen hat ja doch etwas gelernt, und sei es auch nur das einfache Handwerk«, war die Antwort.

—»Na ja,—gut—die Mannschaft!—Aber was soll man mit den vielen Offizieren machen?«—

—Das war allerdings ein gewichtiges Argument.

Lange schwankten die Meinungen hin und her, und keine Partei konnte die Oberhand gewinnen, bis die chiffrierte Kabelbotschaft aus New York eintraf:

»Stachelschwein pfundweise Bauchfellentzündung Amerika«,—das heißt übersetzt:

—»Erdölquellen nehmen stetig zu, Situation äußerst gefährlich. Drahtet umgehend, ob Gestank bei euch auch so unerträglich. Herzlichen Gruß! Amerika.«

—Das schlug dem Faß den Boden aus!—

Ein Volksredner—ein wilder Fanatiker—stand auf,—mächtig wie ein Fels in der Brandung—faszinierend—und stachelte durch die Kraft seiner Rede das Volk zu den unüberlegtesten Taten.

»Lasset die Soldaten frei,—fort mit dieser Spielerei,—sollen die Offiziere sich auch einmal nützlich machen.—Geben wir ihnen neue Uniformen, wenn's ihnen schon Freude macht,—meinetwegen froschgrüne mit roten Tupfen.—Und an die Meeresufer mit ihnen, sollen sie dort mit Fließpapier das Petroleum auftunken, während die Menschheit nachdenkt, wie dem schrecklichen Unheil zu steuern ist.«—

—Die Menge jubelte Beifall.—

—Die Vorstellungen, daß solche Maßregeln gar keine Wirkung haben könnten, daß sich da doch viel eher mit chemischen Mitteln ankämpfen ließe, fanden kein Gehör.

—»Wissen wir,—wissen wir alles«,—hieß es. »Aber was soll man dann mit den vielen überflüssigen Offizieren anfangen,—he?«

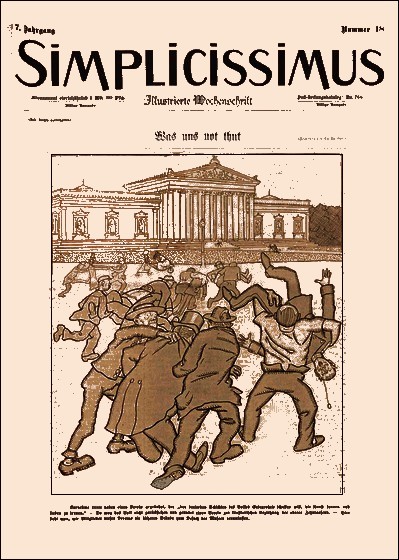

Simplicissimus, 1902/03, Jg. 7, Heft 18, mit "Tut sich—macht sich—Prinzeß"

»Guten Morgen«, sagte das Gigerl und schob seinen gelbledernen Handkoffer auf das Tragnetz des Waggons.

»Ich hab' die Ehre«, und »mein Kompliment wünsch' ich«, grüßten die beiden behäbigen alten Herren, und zwar auffallend verbindlich, denn das Gigerl war sehr reich, wie jeder anständiger Prager wissen mußte, und hatte außerdem etwas Undefinierbares an sich—so eine Art schreckeinflößender Sicherheit.

Nachdem natürlich kein Mensch von dem beharrlich ausgerufenen »frischen Wasser« getrunken hatte, und jene übliche Viertelstunde verflossen war, die nötig ist, um den Laien glauben zu machen, das Eisenbahnwesen sei eine Wissenschaft, setzte sich der Zug langsam in Bewegung.

Die beiden würdigen alten Herren betrachteten mißgünstig die scharfe Bügelfalte an den Hosenbeinen des neuen Passagiers.—

Sie billigten solchen Tand natürlich nicht.—Ein charaktervoller Mann hat an den Knien knollenartige Ausbuchtungen der Hosen—er trägt breitkrempige Hüte, wenn schmalkrempige modern sind, und umgekehrt.—(Die meisten Hutläden nähren sich von solchen ehrenfesten Leuten.) Und wie affektiert, den kleinen Finger mit einem Ring zu schmücken.—Wozu—um Gottes willen—hat man denn einen Zeigefinger!—An diesen gehört doch der Siegelring—mit den Initialen des Großvaters.—

Und gar die dumme Mode mit den schmalen Uhrketten!—Da sieht meine schon ein bißl würdiger aus, dachte sich der Herr Baurat und sah stolz auf seinen geschmückten Bauch herab, auf dessen Mitte das anerkannt schöne und übliche Amethystberlocke baumelte.

»Können Sie mir vielleicht einen Gulden umwechseln!« fragte das Gigerl den zweiten alten Herrn, »ich muß nämlich dem Kofferträger noch schnell ein Trinkgeld hinauswerfen.«

Der Herr Oberinspektor fischte zögernd sein großes Portemonnaie mit dem schweigsamen Messingmaul hervor und machte ein Gesicht, wie wenn ihn jemand um tausend Gulden angepumpt hätte.—

Beim Öffnen fielen viele Münzen heraus, unter ihnen—o weh—auch der Milchzahn der kleinen Mizzi;—die des kleinen Franzl und des Max waren— Gott sei Dank—im inneren Fach.—

Es ging aber nichts verloren, denn der junge Herr hatte Glück im Suchen und gute Augen.—

Eine ältliche Dame blieb im Wagenkorridor stehen.—Der Herr Baurat grüßte verbindlich durch die offene Türe.

»Bitt' Sie, wer ist das?« fragte der Oberinspektor neugierig.

»Die—die kennen Sie nicht? Das ist doch die Frau Syrovatka, die was die Witwe ist nach dem gottseligen Oberlandesgerichtsrat.—Sie wohnt jetzt nach seinem Tode wieder bei ihrer Familie—Sie wissen doch: die Müllerischen von der obern Neustadt.—Ihren Papagei hat sie, hör' ich, aber weggeben müssen, damit er nicht zu viel ausplaudert vor den jungen Mädchen und so.—Na, sie wird ihn ja nicht zu sehr vermissen—sie und ihre Schwestern haben doch alles.—Bitt' Sie was, denn die, die haben's gut—das sind—das sind ...«

»Verdammte Spießbürger«, ergänzte doppelsinnig das Gigerl, schob das Kinn vor und zerrte mit dem Zeigefinger ungeduldig an dem Rande seines Stehkragens.—

Eine peinliche Pause entstand—der Baurat schwieg, der Oberinspektor spuckte verlegen zwischen seine Stiefel, und der vorlaute junge Mensch sag etwas gedrückt zum Fenster hinaus, an dem die vorbeifliegenden Telegraphendrähte sich hoben und senkten.

Selbst der Zug schien den allgemeinen Druck mitzuspüren und schlug, wie um der bedenklichen Stimmung ein Ende zu bereiten, ein geradezu rasendes Tempo ein.—

Verfluchtes Gerumpel!—Die Waggons schleuderten und rasselten, die Fensterscheiben klirrten.—

Bald fanden sich die beiden Alten wieder auf den breiten Bahnen der üblichen Bürgergespräche.—

Verstehen konnte man freilich nichts, denn das Rasseln war schauderhaft.

Nur hie und da tauchten ein paar abgerissene Sätze an die Oberfläche: »Ich wäre natürlich gar nicht gefahren, wenn ich gewußt hätt, daß das Barometer gefallen ist,—der Maxl,—Quarta—Kunstgeschichte—Griechisch,— unglaublich, mit was sich der Bub alles den Kopf einnimmt.«

»Na, meine Tochter erst—nächsten Monat wird sie zwanzig—prachtvolles rotes Haar—hundsmager und hat immer so alberne Redensarten: den ganzen Tag hört man: ›tut sich, macht sich, Prinzeß‹—, ganz sinnlos—das kommt von den dummen modernen Romanen—Mäterlink—Gehirnerweichung— polizeilich verbieten.«—

Den jungen Mann mußte offenbar eine tiefe Sorge plötzlich überfallen haben, denn er hatte an den Gesprächen nicht den geringsten Anteil genommen, vielmehr aufmerksam das grüne baumelnde Fensterband angestarrt und schließlich ein Notizbuch herausgezogen, in dem er angestrengt rechnete.

»Der Herr von Vacca wird's gewiß wissen«, störte ihn der Herr Baurat, als das Schleudern ein wenig nachließ: »Sagen Sie, bitte, wie heißt der Roman von Prévost, den sie jetzt im Sommertheater sogar aufführen?«

»Demi-vierges«, antwortete das Gigerl.

»Demi-vierges, ja richtig.—Sie, Herr Oberinspektor, ich sag' Ihnen—so was! Und das soll realistisch sein. So was gibt's ja gar nicht. Erstens kommt das in einem guten Haus nicht vor und zweitens bei uns in Prag schon gar nicht.«

Das Gigerl grinste.

»Und dem Helden in dem Roman versteht man überhaupt nicht. Was macht der ... der ..., wie heißt er denn g'schwind?«

»Julien de Suberceaux«, half der junge Mann.

»Ja richtig, Suberceaux,—was treibt denn eigentlich der mit dem Frauenzimmer, ich versteh' das ganze nicht.«—

Das Gigerl warf einen boshaften Blick auf den Sprecher. Der eintretende Schaffner verlangte die Karten und ersparte ihm die Antwort.

»Wohin fahren eigentlich Herr von Vacca?« fragte leutselig wiederum der Herr Baurat.

»Ich?—Ich fahre nur bis Trautenau, eine ekstatische Frau ansehen.— Beglaubigter Fall.«—

»No natürlich, haben Sie schon wieder so was Verrücktes! Ekstase! Ich bitt' Sie Ekstase!—Sowas! Ein gutes G'selchtes mit Kraut und Knödeln und ein paar Glas Pilsner ist die beste Ekstase.«

Pause.—

»Pilsner! Das ist halt ein Bierl«, meditierte der Alte.

Das Gigerl wollte eine heftige Antwort geben, spülte sie aber im letzten Augenblick mit einem Mundvoll Zigarettenrauch hinunter.

Der Herr Baurat ging ohnehin sehr rasch auf ein anderes Thema über: »Sie sollten doch einen Leinwandüberzug über Ihren schönen Lederkoffer geben, Herr von Vacca, damit er nicht ruiniert wird.«—

»Da schaffe ich mir doch lieber gleich einen Leinwandkoffer an«, entgegnete der junge Mann mißlaunig, holte aber nach eine kleinen Weile ein Paket Photographien hervor, die er versöhnlich dem Alten reichte: »Interessiert Sie vielleicht so was?«

Der Baurat rückte seine Brille zurecht und sah mit feistem Schmunzeln die Bilder durch, die er dann einzeln seinem Nachbarn reichte:

»Die da, die Blonde, das ist ein strammes Mensch,—sowas zum Anhalten, ha, ha, ha.«—(Der Herr Oberinspektor stimmte vergnügt in das fettige Lachen ein.)—»Aber was ist denn mit der da, die hat ja gar keinen Kopf?—das magere Ding!« fuhr er fragend fort, schwieg aber plötzlich,—warum lächelte denn der junge Laffe gar so suffisant?

»Das!? - Das ist eine junge Dame«, war die Antwort, »nach dem Körper allein—ohne den Kopf kann sie eben ein Unberufener nicht erkennen!«

Wieder entstand eine lange Pause.

Eine Wolke war vor die Sonne getreten. Graues licht lag über den fächerförmigen Äckern;—die scharfen Schatten waren verflattert.—

Erwartungsvoll hielt die Natur den Atem an.

»Meine Älteste, die Erne, wird jetzt auch bald heiraten«, platzte der Herr Baurat unvermittelt heraus.

Wieder allgemeine Stille.

»Sagen Sie, halten Sie von Telepathie—Gedankenübertragung—auch nichts?« hob das Gigerl an.

»Sie meinen die neueste drahtlose Telegraphie?« fragte der Oberinspektor.

»Nein, nein,—die spontane direkte Übertragung der Gedanken von Hirn zu Hirn:—›Gedankenlesen‹ meinetwegen.«

»Aber hören Sie mir solchen Ibsensachen auf,—so ein Unsinn«, spottete der Herr Baurat, »man weiß ja in der ganzen Stadt, Sie befassen sich gerne mit derlei Kram, aber mich kriegen Sie mit sowas nicht dran. Gedankenübertragung!—ha, ha, ha.—Wenn ich nicht die Bilder vorhin von Ihnen gesehen hätt', ich möchte wahrhaft glauben, Sie sind wirklich so ein Phantast!«

Der junge Mann knipste mit seiner Zigarettendose.

»No, und die ohne Kopf haben Sie selbst photographiert?« fragte der Oberinspektor, »no und ist die was Feines?«

Das Gigerl schwang seine Handschuhe in der Luft und gähnte: »Tut sich,— macht sich—Prinzeß.«

Dem Herrn Baurat fiel die Zigarre aus der Hand: »Wa wa... tut sich, Prinzeß, wa... was?«—

»Na ja«, sagte das Gigerl: »Das ist so eine gedankenlose Redensart von ihr.«—

Ein Ruck!

Der Lederkoffer fiel dem Herrn Baurat auf den Schädel.

Es hält der Zug.

Trr—autenau,—Trauten—au.

Trrr-autenau. Fünfzehn Minuten.

Auf der Kleinseite steht ein altes Haus, in dem nur unzufriedene Leute wohnen.—Jeden, der es betritt, befällt ein quälendes Mißbehagen.—Ein düsteres Ding, das bis an den Bauch in der Erde steckt.

—Im Keller liegt eine eiserne Platte: wer sie hebt, der sieht einen schwarzen engen Schacht mit schlüpfrigen Wänden, die kalt hinunter in die Erde zeigen.

Viele schon hatten an einem Strick Fackeln hinabgelassen.—Tief in die Dunkelheit hinunter, und das Licht war immer schwächer und schwelenderer geworden, dann erlosch es, und die Leute sagten:

Es ist keine Luft mehr.

So weiß keiner, wohin der Schacht führt.

Wer aber helle Augen hat, der sieht ohne Licht,—auch in der Finsternis, wenn die andern schlafen.—

Wenn die Menschen der Nacht erliegen und das Bewußtsein schwindet, so verläßt die Gierseele das Herzpendel—grünlich im Schimmer, mit lockern Formen und häßlich, denn es ist keine Liebe in den Herzen der Menschen.

Die Menschen sind ermattet vom Tagewerk, das sie Pflicht nennen, und suchen frische Kraft im Schlaf, um ihren Brüdern das Glück zu stören,—um neuen Mord zu sinnen im nächsten Sonnenschein.—

Und schlafen und schnarchen.—

Dann huschen die Gierschatten durch die Fugen in Türen und Wänden ins Freie,—in die horchende Nacht,—und die schlafenden Tiere winseln und schrecken, wenn sie ihre Henker wittern.—

Sie huschen und schleichen in das alte, düstere Haus, in den modrigen Keller zur eisernen Platte.—Das Eisen wiegt nicht, wenn es die Hände der Seelen berühren.—Der Schacht weitet sich tief unten,—dort sammeln sich die Schemen. Sie grüßen sich nicht und fragen nicht;—es ist nichts, was einer vom andern wissen wollte.—Mitten im Raume dreht sich schwirrend in rasender Schnelle eine graue steinerne Scheibe. Die hat der Böse gehärtet im Feuer des Hasses vor Jahrtausenden, lang ehe Prag erstand.

An den sausenden Kanten schleifen die Phantome die gierigen Krallen scharf, die sich der Tagmensch stumpf gekratzt. Die Funken stieben von den Onyxkrallen der Wollust, von den stählernen Hacken der Habgier.—

Alle, alle werden wieder messerscharf, denn der Böse braucht immer neue Wunden.

Wenn der Mensch im Schlafe die Finger strecken will, muß sein Schemen in den Körper zurück,—die Krallen sollen krumm bleiben, daß sich die Hände nicht falten können zum Gebet.

Der Schleifstein des Satans schwirrt weiter,—unablässig—Tag und Nacht—

Bis die Zeit still steht und der Raum zerbricht.

Wer die Ohren verstopft, der kann ihn sausen hören im Innern.

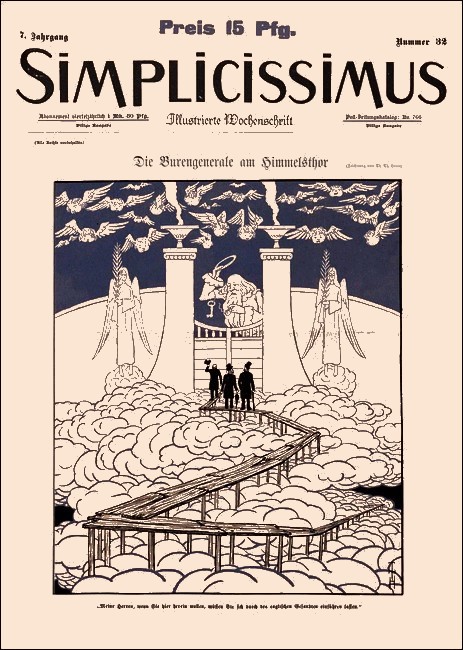

Simplicissimus, 1902/03, Jg. 7, Heft 32, mit "Bocksäure"

Malaga ist wunderschön.

Aber heiß.

Die Sonne prasselt den ganzen Tag auf die steilen Hügel und reift den Wein, der auf natürlichen Terrassen wächst.—In der Ferne auf blauem stillem Meer die weißen Segel, sie ziehen wie Möwen.—

Die dicken Mönche dort oben im Kloster Alkazaba sind stolz geworden und reich—vom Guindre, den nur Herzöge trinken.

Wer kennt nicht den Guindre vom Kloster Alkazaba?!—So feurig, so süß, so schwer;—man spricht von ihm in ganz Spanien.—

Doch nur die Erlesenen des Landes gießen ihn in die schimmernden Gläser; ist er doch kostbar gleich trinkbarem Gold.

Weiß steht das Kloster in den nachtblauen Schatten, hoch über der Stadt von blendenden Strahlen beschienen.—Vor Jahren waren die Brüder so arm, daß sie betteln gingen und die Malagueños segneten, die ihnen spärliche Almosen gaben: Milch, Gemüse, Eier.

Dann kam der neue Abt Padre Cesáreo Ocáriz, der milde, und brachte das irdische Glück.

Zufrieden und rund wie eine Kugel, verbreitete er frohen Sinn, wohin er ging.

Die schlanken Mädchen aus den Dörfern strömten zu ihm, wenn er die Beichte abnahm.—Wie sie ihn liebten!—Hatte er doch für die heißesten Küsse so milde Buße.

—Balsa war gestorben, der Weinbauer, und hatte sein kleines Gut, das an den Klostergarten stieß, den Fratres verschrieben, weil ihm der Trost des guten Abtes die letzten Stunden gar so leicht gemacht.

Padre Ocáriz segnete des Toten Vermächtnis.—Er schlug die Heilige Schrift auf und wies den Mönchen das Gleichnis vom Weinberg.—Und die Brüder gruben und gruben, daß die Schollen schwarz glänzten in dem glühenden Sonnenlicht und die Eseltreiber auf den staubigen Wegen verwundert stehen blieben.—

—Ja, damals ging es noch, da waren die Fratres noch mager und jung, und ihre emsigen Hände achteten nicht der schmerzenden Schwielen.

Im Schatten saß der Abt in seinem alten Lehnstuhl und warf Brotkrumen den hellen Tauben zu, die in den Klosterhof geflogen kamen.

Sein rundes, rotes Gesicht glänzte zufrieden und nickte ermunternd, wenn einer der fleißigen innehielt und sich den Schweiß von der Stirne wischte.— Zuweilen klatschte er auch drohend in die fleischigen Hände, hatte sich irgend ein spanischer Lausbub zu nahe an die Gartenhecke gewagt.

—Und war die Vesperglocke verklungen, und wehte die Abendbrise ihren kühlen milden Segen her vom Meere, saß er oft noch lange unter dem Maulbeerbaum und sah hinaus auf die spielenden Wellen da unten in der Bucht.—Wie die sinkenden Strahlen der Sonne an die flimmernden Kämme sich schmiegen, sich ihnen vermischen zu leuchtendem Schaum,—da wird es so friedvoll, und die dunkelnden Täler warten und schweigen.—

Dann ließ er sich wohl auch den alten Manuel kommen, den Gärtner des Kaufherrn Otero, der die Geheimnisse des Weinbaues kannte wie kein zweiter im Lande, und hörte ihm zu.—

Und die Blätter des Maulbeerbaumes rauschten besorgt, als wollten sie die leisen Worte verwehen, daß sie kein Unberufener hörte.—

Kopfschüttelnd vernahm da der gute Abt, daß man verwitterte Lederstücke, je schmutziger desto besser, in den gärenden Most tun müsse, um das Aroma zu erhöhen, und sah dem Alten forschend in das gefurchte Gesicht, ob er auch die Wahrheit spräche.—

Wurde es dunkel, und war die Sonne hinter den grünen Hügeln versunken, so sagte er einfach: »Gehe nun heim, mein Sohn, ich danke dir. Siehe da fliegen schon die Schwalben des Teufels.« Damit meinte er die Fledermäuse, die er nicht leiden konnte. »Und der Segen der Jungfrau sei auf deinen Wegen.« —

Dann kam die blaue schweigende Nacht mit ihren tausend freundlichen Augen, und Funken glommen im schlummernden Hafen. Schwer hingen die Trauben an den Stöcken, jahraus, jahrein.—

Wie der junge stürmische Wein im Keller tobte, als müsse er fort aus dem Dunkel, hinaus ins Freie, wo er geboren!

—Es waren bloß wenige Fässer, und die Mönche murrten, daß die Früchte der harten Arbeit so spärlich seien.

—Padre Cesáreo Ocáriz sagte kein Wort, schmunzelte nur listig, wenn das Botenweib kam und die Briefe der Kaufherren brachte,—blaue, rote, grüne,— mit Wappen und krauser Schrift aus allen Gegenden Spaniens.—

Als aber ein Sendschreiben eintraf vom Hofe, mit dem Siegel des Königs, da blieb es kein Geheimnis mehr:

Der Klosterwein von Alkazaba war die Perle von Malaga geworden.—Wie den Purpur des Altertums—kostbar—wog man ihn mit Gold auf, und sein Duft wurde gepriesen in Lied und Sang.

Herrscher tranken ihn und hohe Frauen,—und küßten die Tropfen vom Rande des Bechers.

Der Reichtum zog ins Kloster, und wie der Keller sich leerte vom Wein, füllten sich die Schreine mit prunkenden Schätzen.

Die herrliche Kapelle erstand an Stelle der alten, und eine mächtige silberne Glocke »del Espiritu Santo« sang das Lob des Herrn, daß es in heiliger Weihe über den Tälern klang.—

—Die Fratres sahen freundlich, wurden dick und rund und saßen gemächlich auf den steinernen Bänken.—Mit dem Graben war es schon lange nichts mehr.

Doch die Trauben wuchsen nach wie vor,—ganz wie von selbst. Und das war den Mönchen recht.

Die aßen und tranken; nur einmal im Jahre zogen sie—wie zum Feste—mit ihrem Abt in den Keller, wenn der Most gärte, und sahen blinzelnd zu, wie er in jedes Faß einen halben alten Stiefel warf.—Das war das ganze Geheimnis, wie sie meinten, und sie freuten sich mit dem frommen Alten, der für diesen feierlichen Moment immer seine eigenen Schuhe sorgfältig aufhob und sie selber zerschnitt.—

—Der greise Manuel hatte ihnen wohl oft erklärt, daß es eigentlich ein Wunder sei, daß das Leder allein die Ursache der so besonderen Güte des Weins nicht sein könne. Leder lege doch jeder dritte Weinbauer in Malaga in seinen Most, während er gäre.—Es müsse also wohl nur der segensreiche Boden des Erbstückes sein.—

Aber was kümmerte all das die Brüder:—die Sonne schien, die Trauben wuchsen, und der Hoflieferant aus Madrid kam pünktlich Jahr für Jahr, holte die Fässer und brachte das Geld.

—An einem klaren Herbsttage war Padre Ocáriz in seinem Sessel unter dem Maulbeerbaum eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht.—

Im Tale unten läuteten die Glocken.—

Ein grünes, schlichtes, kühles Erdenbett!—

Neben den toten Äbten schläft er nun.—Und die maurische Ruine auf dem Gipfel des Hügels wirft ihren stillen, ehrwürdigen Schatten auf sein Grab.— Viele kleine dunkelblaue Blumen und ein schmale Steintafel: »Requiescat in pace.«

Der Kardinal von Saragossa hat einen jungen Abt geschickt.—Padre Ribas Sobri.

Ein sehr gelehrter Mann von tiefem Wissen,—erzogen in den Schulen der Fratres vom Herzen Jesu. Mit festem, stechendem Blick,—hager und willensstark.—Vorbei sind die Zeiten süßen Nichtstuns,—die Knechte entlassen,—und ächzend bücken sich wieder die feisten Mönche bei der Weinlese—Tief in die Nacht müssen sie auf den Knien liegen und beten, beten.

Im Kloster herrscht die strenge Observanz:—bleiernes Schweigen.— Gesenkten Hauptes, aufrecht stehend, mit gefalteten Händen üben murmelnd die Fratres die »Anmutungen«:

Non est sanitas in carne mea a facie irae tuae: non est pax ossibus meis a facie peccatorum meorum.—

Auf dem Hof wächst das Gras zwischen den Steinen, und die weißen Tauben sind fortgeflogen. Aus kahlen Zellen dringt die gramvolle »Betrachtung der Strafen«:

Unusquisque carnem brachii sui vorabit.—

Wenn der kalte Morgen schimmert, siehst du die dunkeln Gestalten zur Kapelle ziehen, und summende Stimmen beten bei flackerndem Kerzenschein das Salve Regina.

Die Weinlese ist vorüber.—Streng befolgt Don Pedro Ribas Sobri die Rezepte seines toten Vorgängers: seine eigenen Schuhe wirft er in die offenen Fässer, genau wie jener.—Es hallt in dem gewölbten Keller, wie der süße Wein gärt und kämpft.—

Der König wird zufrieden sein mit dem Guindre.—

Die schönen Mädchen kommen nicht mehr und beichten nicht mehr.—Sie fürchten sich.—

Schwer lastet die Scheu,—wortlos wie der mürrische Winter, der seine harten Hände auf die toten Fluren legt.—Und der Frühling zieht vorüber und der tanzende junge Sommer—und locken umsonst.

Verdrossen laden die Maultiertreiber um halben Lohn die schweren Fässer in die Leiterkarren.

Don Pedro Ribas liest und zieht finster die Stirne: »—der ehrwürdige Vater muß sich wohl geirrt und anderen Wein geschickt haben.—Das sei doch nicht der gute alte Guindre,—gewöhnlicher ›Dulce del Color‹, wie jede andere Sorte aus Malaga«, schreibt man aus der Hauptstadt.

Täglich kommen die Sendungen zurück. Volle Fässer. Aus Lissabon, aus Madrid, aus Saragossa.—

Der Abt kostet,—kostet—und vergleicht. Kein Zweifel,—es fehlt der fremdartige würzige Duft.

Man holt den greisen Manuel,—der prüft und zuckt traurig die Achseln.

Ja, ja, der gute, alte Don Cesáreo, der hatte ein glückliche Hand; mehr Segen als der junge Padre.—Doch das darf man nicht laut sagen;—die Mönche raunen es einander zu.

Don Pedro sitzt Nacht um Nacht in seiner Zelle bei seltsamen Retorten, und der Kerzenschein wirft den Schatten seines scharf geschnittenen Profils an die kalkweiße Wand.—Seine langen mageren Finger hantieren an funkelnden Gläsern mit häßlichen dünnen Hälsen.—Abenteuerliche Werkzeuge und Kolben stehen umher.—Ein spanischer Alchimist!—

Vergessen die Observanz—die ermatteten armen Mönche schlafen tief und fest.

Das tut nicht gut!—Mit weißen Pulvern und den gelben beißenden Wässern Lucifers findest du nicht, was die schweigsame Natur in verschlossene Bücher schrieb mit heimlichen Fingern.

Die Herzöge werden ihn wohl nicht mehr trinken, den herrlichen, duftenden Guindre!

Wieder stehen die Fässer in Reih und Glied mit gärendem Moste gefüllt. In jedem Gebinde ein anderer zerschnittener Stiefel,—der von dem dicken Bruder Theodosio,—dort einer selbst vom alten Manuel.—

Vom toten Abt noch einer dort im Fasse links in der Ecke. Und wieder kommt das andere Jahr, man kostet und prüft: gut ist der Wein, aber Guindre ist es nicht;—ein Faß nur birgt solchen.

Das in der Ecke mit dem Schuh des alten Abtes.

Das schicket dem König!

Pedro Ribas Sobri ist ein willensstarker Mann, der nicht aufhört zu suchen, zu prüfen, zu vergleichen.—Er sagt, jetzt endlich kenne er das Geheimnis.—Die Mönche schweigen und zweifeln.—Sie fragen nicht und tun blind, was ihr Abt befiehlt,—sie kennen seine eiserne Strenge.

Manuel schüttelt den Kopf.

Die Knechte sind wieder in Diensten des Klosters, graben und wenden die schwarzen Schollen und schneiden den Weinstock, daß die Fratres keinen Finger rühren sollen, wieder feist und rund werden wie ehedem.—

So will es der Abt.

—Wenn die glühenden Strahlen der Sonne, unbarmherzig den Klosterhof von Alkazaban sengen, daß der Maulbeerbaum lechzend die Zweige hängt, stehen die braunen Mädchen in den farbigen Mantillas an der Hecke und recken den Hals und kichern.

—In langer Reihe müssen die armen Mönche auf hölzernen Bänken liegen—schwitzend—mit schweren wollenen Kutten in der quälenden Glut,— die dicken Füße in hohe Stiefel gesteckt und mit breitem Band aus Gummistoff umflochten.—

Denn Pedor Ribas Sobri hat sich gelobt, den Guindre wieder zu finden; er ist ein willensstarker Mann, der nicht aufhört zu suchen, zu prüfen, zu vergleichen.—

Ich aber sage, es ist alles umsonst, wenn der Wein auch besser wird: dem alten Abt tut es doch keiner mehr gleich.—

Simplicissimus, 1902/03, Jg. 7, Heft 51, mit "Die Königin unter den Bregen"

Der Herr da drüben ist der Dr. Jorre. Er besitzt ein technisches Bureau und verkehrt mit keinem Menschen.

Regelmäßig um ein Uhr ißt er im Restaurant des Staatsbahnhofes zu mittag, und wenn er eintritt, bringt ihm der Kellner die »Politik«.—

Dr. Jorre setzt sich immer darauf, nicht etwa aus Verachtung, sondern um sie jeden Augenblick bei der Hand zu haben, denn er liest bruchstückweise während des Essens. Er ist überhaupt ein eigentümlicher Mensch,—ein Automat, der niemals in Eile ist, niemanden grüßt und nur das tut, was er will.—Gemütsbewegungen hat noch keiner an ihm wahrgenommen.—

»Ich möchte mir eine Portemonnaiefabrik—egal wo, nur in Österreich muß es sein—errichten«, sagte eines Tages ein Herr zu ihm,—»so und so viel will ich daran wenden,—können Sie mir das besorgen,—samt Maschinen, Arbeitern, Bezugs- und Absatzquellen und so weiter und so weiter,—kurz: ganz komplett!«—

Vier Wochen später schrieb Dr. Jorre dem Herrn, daß die Fabrikgelände fix und fertig seien—an der ungarischen Grenze. Der Betrieb bei der Behörde angemeldet,—25 Arbeiter und 2 Werkmeister vom Ersten des Monats ab angestellt, ebenso das kaufmännische Personal; Leder aus Budapest,— Alligatorenhäute aus Ohio unterwegs.—Bestellungen von Wiener Abnehmern zu günstigen Preisen in den Geschäftsbüchern bereits eingetragen. Bankverbindungen in den Hauptstädten angeknüpft.

Nach Abzug seines Honorars seien 5 fl. 63 Kr. von dem übergebenen Gelde übrig, die sich in Briefmarken in der linken Schublade des Schreibtisches im Chefzimmer befänden. Solche Geschäfte machte Dr. Jorre.

Zehn Jahre hatte er auf diese Art schon gearbeitet und wahrscheinlich viel Geld verdient. Jetzt stand er wieder mit einem englischen Syndikat in Unterhandlungen, und morgen früh um acht Uhr sollten sie zum Abschlusse kommen. Eine halbe Million würde Dr. Jorre dabei verdienen, meinten seine Konkurrenten. Es könne gar nicht mehr gelingen, ihn noch aus dem Felde zu schlagen, glaubten sie.—

Die Engländer glaubten es auch nicht.

Dr. Jorre erst recht nicht.

»Kommen Sie morgen pünktlich ins Hotel«, sagte der eine Engländer.

Dr. Jorre gab keine Antwort und ging nach Hause. Der Kellner, der die Bemerkung gehört, lachte bloß.

In Jorres Schlafzimmer steht nur ein Bett, ein Stuhl und ein Waschtisch. —

Totenstille im ganzen Haus.

Lang ausgestreckt liegt der Mann und schläft.

»Morgen soll er am Ziele seines Strebens sein, mehr besitzen, als er verbrauchen kann. Was wird er dann wohl beginnen? Welche Wünsche bewegen dieses Herz, das so freudlos schlägt?«

Das hat er wohl keinem Menschen je gesagt.—Er steht ganz allein in der Welt.

Ob die Natur zu ihm spricht, ob Musik, ob Kunst?—Niemand weiß es.—Es ist, als ob der Mann tot wäre,—kein Atemzug ist hörbar.

Das kahle Zimmer schläft mit ihm,—kein Knistern—nichts.—Solch alte Räume sind nicht mehr neugierig.

So verfließt die Nacht—langsam—Stunde um Stunde.—War das nicht ein Schluchzen,—wie aus dem Schlaf?—Pa,—Dr. Jorre schluchzt nicht.—Auch nicht im Schlaf. Und jetzt ein Rascheln.—Es ist etwas herabgefallen,—ein leichter Gegenstand.—Eine dürre Rose, die an der Wand neben dem Bette hing, liegt auf dem Boden.—Der Faden, der sie gehalten, ist zerrissen;—er war schon alt—und morsch geworden. Ein Lichtschein fällt auf die Zimmerdecke— eine Wagenlaterne von der Gasse war es wohl.—Früh stand Dr. Jorre auf, wusch sich und ging ins Nebenzimmer. Dann setzt er sich an seinen Schreibtisch und starrt vor sich hin.

Wie alt und verfallen er heute aussieht.—

Draußen fahren Lastwagen; man hört sie über das Pflaster holpern. Ein nüchterner, öder Morgen,—halbdunkel noch, als ob es nie mehr freudiger Tag werden wolle.—

Daß die Menschen den Mut haben, da weiter zu leben.

Was soll das alles,—dieses mürrische Arbeiten im trüben Nebel!

Jorre spielt mit einem Bleistift.—Die Dinge stehen in wohl geordneten Abständen auf dem Schreibtische.—Er klopft zerstreut mit dem Briefbeschwerer, der vor ihm liegt. Ein Basaltstück mit zwei gelbgrünen Olivinkristallen;—wie zwei Augen sehen ihn die Steine an.—Warum quält ihn das so?—Er schiebt den Block beiseite.—

Immer wieder muß er hinschauen.—Wer hat ihn nur so angeblickt, so gelbgrün? Und noch vor ganz kurzer Zeit? Bregen—Bregen—

Was für ein Wort ist das nur?—Bregen?—

Er hält die Hand an die Stirn und sinnt.—

Ein Traumgesicht dämmert in seiner Seele.—

Heute nacht hatte er von dem Worte geträumt;—jawohl,—gerade vor wenigen Stunden:

Er war in den Herbst hineingeschritten, in eine fröstelnde Landschaft.— Weidenbäume mit hängenden Zweigen. Das Laub tot auf allen Sträuchern.— Dicht bedecken die abgefallenen Blätter die Erde, mit Wasserstaub bestanden, als ob sie die sonnigen Tage beweinten, wo sie noch in der Höhe—im Winde— gejauchzt und gezittert,—die silbergrünen Weidenkinder.—

Es ist ein eigenes trostloses Rauschen, wenn der Fluß durch die dürren Blätter streift.

Ein brauner Pfad liegt zwischen wirren Sträuchern, die wie erstarrte Krallen in die nasse Luft greifen.—Er sieht sich auf diesem Wege gehen.— Vor ihm humpelt ein altes Weib in Lumpen—tief gebückt—mit einem Hexengesicht.—Er hört ihren Krückstock auf die Erde stampfen.—Jetzt bleibt sie stehen.

Ein Sumpf liegt vor ihnen im Dunkel der Ulmen, und grüne Schwaden decken die tückische Fläche.—Die Hexe reckt ihren Krückstock auf; die Decke zerreißt,—Jorre blickt in die unergründliche Tiefe. -

Die Wasser werden klar,—klar wie Kristall,—und da unten erscheint eine seltsame Welt. Immer höher hinauf taucht es:—Nackte Frauen wie Schlangen verschlungen bewegen sich dort; leuchtende Leiber schwimmen in wirbelndem Reigen.—Und eine mit grünen großen Augen, eine Krone im Haar, sieht herauf zu ihm und schwingt ein Zepter über die anderen.—Sein Herz schreit auf vor Weh unter diesem Blick; er fühlt, wie sein Blut diese Augen aufnimmt und wie ihr grüner Schein in seinen Augen zu kreisen beginnt.—

Da läßt die Hexe den Krückstock sinken und sagt:

»Die einst deines Herzens Königin war, ist Königin jetzt hier unter den Bregen!«

Und wie die Worte verklingen, schießen die dichten Schwaden über dem Sumpf zusammen.

Die einst deines Herzens Königin war ...

Dr. Jorre sitzt an seinem Schreibtisch, den Kopf auf die Arme gelegt, und weint.

Es schlägt acht Uhr; er hört es und weiß, daß er fortgehen soll.—Und er geht nicht. Was soll ihm auch das Geld!—Der Wille hat ihn verlassen.—

»Die einst deines Herzens Königin war, ist Königin jetzt hier unter den Bregen.«