RGL e-Book Cover©

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover©

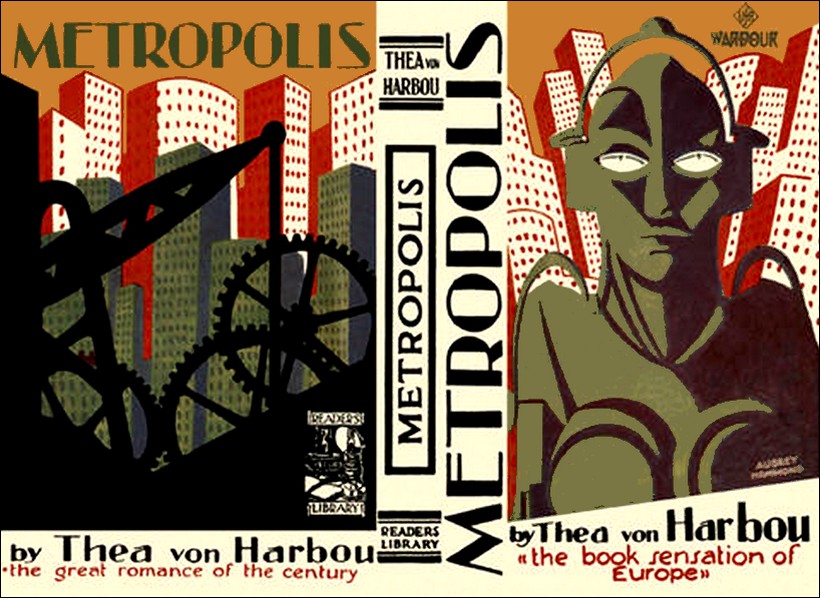

Metropolis, August Scherl Verlag, 1926

Ich lege dieses Buch in Deine Hände, Fried.

Dieses Buch ist kein Gegenwartsbild. Dieses Buch ist kein Zukunftsbild. Dieses Buch spielt nirgendwo. Dieses Buch dient keiner Tendenz, keiner Klasse, keiner Partei. Dieses Buch ist ein Geschehen, das sich um eine Erkenntnis rankt: Mittler zwischen Hirn und Händen muß das Herz sein. —Thea von Harbou

Die Hauptthese war von Frau von Harbou, aber ich bin wenigstens zu fünfzig Prozent verantwortlich, weil ich den Film gemacht habe. Ich war damals nicht so politisch bewußt, wie ich es heute bin. Man kann keinen gesellschaftlich bewußten Film machen, indem man sagt, der Mittler zwischen Hand und Hirn sei das Herz—ich meine, das ist ein Märchen—wirklich. Aber ich interessierte mich für Maschinen... —Fritz Lang

Jetzt schwoll das Brausen der großen Orgel zu einem Dröhnen an, das sich wie ein aufstehender Riese gegen die Wölbung des hohen Raumes stemmte, um sie zu zersprengen.

Freder beugte den Kopf zurück; seine weit offenen, verbrennenden Augen starrten blicklos nach oben. Seine Hände formten Musik aus dem Chaos der Töne, mit den Erschütterungen des Klanges ringend und bis ins Innerste von ihm durchwühlt.

Er war den Tränen so nahe wie nie in seinem Leben, und in einer seligen Hilflosigkeit unterwarf er sich dem glühend Feuchten, das ihn blendete.

Über ihm das Gewölbe des Himmels aus Lapislázuli; darin schwebend, zwölffaches Geheimnis, die Tierkreisgestalten von Gold. Höher geordnet, über ihnen sieben Gekrönte: die Planeten. Hoch über allem ein silbern strahlendes Tausend-Gestirn: das Weltall.

Vor den betauten Augen des Orgelspielers begannen die Sterne nach seiner Musik den feierlich-mächtigen Tanz.

Die Brandung der Töne löste den Raum in Nichts auf. Mitten im Meer stand die Orgel, die Freder spielte. Sie war wie ein Riff, an dem sich die Wogen zerschäumten. Gischtkämme tragend, rannten sie heftig heran, und immer die siebente war die gewaltigste.

Aber hoch über dem Meer, das im Aufruhr der Wogen brüllte, tanzten die Sterne des Himmels den feierlich mächtigen Tanz.

Bis auf den Grund durchrüttelt, schrak die alte Erde aus dem Schlaf. Ihre Ströme versiegten; ihre Berge stürzten zugrunde. Aus aufgerissenen Tiefen quoll das Feuer. Die Erde verbrannte mit allem, was sie trug. Die Wogen des Meeres wurden zu Feuerwogen. Die Orgel flammte, eine dröhnende Fackel Musik. Die Erde, das Meer und die Hymnen lodernde Orgel krachten in sich zusammen und wurden Asche.

Aber hoch über dem Wüsten und Leeren, zu dem die Schöpfung zerbrannt war, tanzten die Sterne des Himmels den feierlich-mächtigen Tanz.

Da, aus der graustiebenden Asche, erhob sich auf zitternden Flügeln, unsäglich schön und einsam, ein Vogel mit Edelsteinfedern. Er stieß einen klagenden Schrei aus. Kein Vogel, der jemals auf Erden lebte, hatte so süß und so qualvoll zu klagen gewußt.

Er schwebte über der Asche der ganz zerstörten Erde. Er schwebte hin und her und wußte nicht, wo er sich niederlassen sollte. Er schwebte über dem Grabe des Meeres und über dem Leichnam der Erde. Niemals, seit die frevelnden Engel vom Himmel zur Hölle stürzten, hatte die Lust solchen Schrei der Verzweiflung gehört.

Da, aus dem feierlich-mächtigen Tanz der Sterne, löste einer sich los und nahte der toten Erde. Sein Licht war sanfter als das Mondlicht und gebieterischer als das Licht der Sonne. Aus der Musik der Sphären war er der himmlischste Ton. Er hüllte den klagenden Vogel in sein liebes Leuchten ein; das war stark wie eine Gottheit und rief: Zu mir... zu mir!

Da ließ der Edelsteinvogel das Grab von Meer und Erde und gab seine sinkenden Flügel dem starken Ruf, der ihn trug. In einer Wiege des Lichts ruhend, schwebte er aufwärts und sang und wurde ein Ton der Sphären und entschwand in der Ewigkeit...

Freder ließ die Finger von den Tasten gleiten. Er beugte sich vor und barg das Gesicht in den Händen. Er preßte seine Augen, bis er den feurigen Tanz der Sterne hinter den Lidern sah. Nichts half ihm—nichts! Überall, überall in einer martervollen seligkeitgefüllten Allgegenwart stand vor seinem Schauen das eine—eine Antlitz:

Das herbe Antlitz der Jungfrau, das süße Antlitz der Mutter—die Qual und Lust, die er rief und rief nach dem einen, einzigen Sehen, und für die sein gefoltertes Herz nicht einmal einen Namen hatte außer dem einen, ewigen:

Du...

Er ließ die Hände sinken und hob die Augen zur Höhe des schön gewölbten Raumes, in dem seine Orgel stand. Aus dem meertiefen Blau des Himmels, aus dem schlackenlosen Gold der Sterngestalten, aus der geheimnisreichen Dämmerung rund um ihn her sah ihn das Mädchen an mit der tödlichen Strenge der Reinheit, ganz Magd und Herrin, Unantastbarkeit—und war auch ganz und gar Holdseligkeit: die schöne Stirn im Diadem der Güte, die Stimme Mitleid, jedes Wort ein Lied. Dann weggewandt und gehend und verschwunden—und nicht mehr aufzufinden—nirgends, nirgends...

»Du!« schrie der Mann auf. Der gefangene Ton schlug an die Mauern an, fand keinen Ausweg.

Nun war die Einsamkeit nicht mehr ertragbar. Freder stand auf, stieß die Flügeltür auseinander. In schmetternder Helligkeit lag die Werkstatt vor ihm. Er drückte die Lider zusammen stand still, kaum atmend. Er fühlte das Nahesein der lautlos wartenden Diener, die auf Befehle harrten, um lebendig werden zu dürfen.

Einer war darunter—der Schmale mit dem höflichen Gesicht, das nie den Ausdruck wechselte—, von dem wußte Freder: ein Wort an ihn, und wenn das Mädchen mit ihren still schreitenden Füßen noch über die Erde ging, dann würde der Schmale sie finden. Aber man setzt keinen Bluthund auf die Fährte einer weißen und heiligen Hindin, wenn man nicht verflucht sein will und all seine Lebtage ein elender, elender Mensch.

Freder sah, ohne ihn anzublicken, wie die Augen des Schmalen an ihm schürften. Er wußte: der lautlose Mensch, von seinem Vater ihm zum allmächtigen Schützer bestellt, war auch sein Wächter zugleich. Am Fieber der schlafberaubten Nächte, am Fieber der Werkstattarbeit, am Fieber des Gott anrufenden Orgelspiels maß der Schmale die Skalen des Blutschlags vom Sohne seines großen Herrn. Er gab keine Berichte ab; die wurden auch nicht verlangt. Aber wenn einmal die Stunde kommen würde, in der man sie von ihm verlangte, hatte er gewiß ein Tagebuch von lückenloser Vollkommenheit vorzulegen, von der Zahl der Schritte an, mit denen ein gepeinigter Mensch Minute um Minute seiner Einsamkeit unter schweren Füßen zertritt, bis zu dem Sinkenlassen einer Stirn in aufgestützte, sehnsuchtmüde Hände.

Konnte es möglich sein, daß dieser Alleswissende von ihr nichts wußte?

Nichts an ihm verriet, daß er den Umsturz in Gemüt und Wesen seines jungen Herrn seit jenem einen Tag im »Klub der Söhne« begriffen hatte. Aber sich nie zu verraten, war eines der starken Geheimnisse des schmalen, stillen Menschen, und, obwohl er zum »Klub der Söhne« keinen Zutritt hatte, war Freder doch keineswegs sicher, daß der geldmächtige Agent seines Vaters vor den Hausgesetzen des Klubs kehrtmachen würde.

Er fühlte sich preisgegeben, kleiderlos. Eine nichts Heimliches schonende, grausame Helligkeit badete ihn und jedes Ding in seiner Werkstatt, die fast der höchstgelegene Raum von Metropolis war.

»Ich möchte ganz allein sein«, sagte er leise.

Lautlos verschwanden die Diener, ging der Schmale. Aber all diese Türen, die sich ohne jedes Geräusch schlössen, konnten auch ohne jedes Geräusch um einen schmalen Spalt wieder geöffnet werden.

Mit schmerzlichen Augen tastete Freder die Türen seiner Werkstatt ab.

Ein Lächeln das ziemlich viel Bitterkeit enthielt, zog ihm die Mundwinkel nach unten. Er war eine Kostbarkeit, die bewacht werden mußte, wie Krön—

Juwelen bewacht werden. Der Sohn des großen Vaters; und der einzige Sohn. Wirklich der einzige?

Da hielten seine Gedanken wieder am Ausgang des Kreislaufs, und das Bild war wieder da und das Schauen und das Erleben...

Dem »Klub der Söhne« gehörte vielleicht das schönste Haus von Metropolis, und das war nicht verwunderlich. Denn Väter, für die jede Umdrehung eines Maschinenrades Gold bedeutete, hatten ihren Söhnen dieses Haus geschenkt. Es war weit mehr ein Stadtteil als ein Haus. Es umfaßte Theater und Filmpaläste, Hörsäle und eine Bibliothek, in der jedes Buch zu finden war, das in fünf Erdteilen gedruckt wurde, Rennbahnen und Stadion und die berühmten »Ewigen Gärten«.

Es enthielt sehr ausgedehnte Wohnungen für die jungen Söhne vorsorglicher Väter, und es enthielt die Wohnungen untadelhafter Diener und schöner, wohlerzogener Dienerinnen, zu deren Ausbildung mehr Zeit erforderlich war als zur Züchtung neuer Orchideen.

Ihre oberste Aufgabe bestand in nichts anderem, als zu allen Stunden erquicklich anzusehen und launenlos heiter zu sein, und in ihrer verwirrenden Tracht, den bemalten Gesichtchen und Augenmasken, übertürmt von schneeweißen Perücken und duftend wie Blumen, glichen sie zärtlichen Puppen aus Porzellan und Brokat, von einer Künstlerhand entworfen, nicht käuflich, doch hübsche Geschenke.

Freder war nur ein seltener Gast im »Klub der Söhne«. Er zog seine Werkstatt vor und die Kapelle der Sterne, wo seine Orgel stand. Aber wenn es ihn einmal gelüstete, sich in die strahlende Fröhlichkeit der Stadion-Wettspiele zu werfen, so war er von allen der Strahlendste und der Fröhlichste, und er spielte von Sieg zu Sieg mit dem Lachen eines jungen Gottes.

Auch an jenem Tage...

Noch durchströmt von der eisigen Kühle stürzenden Wassers, jeder Muskel noch zuckend in der Berauschung des Sieges, lag er, schlank hingestreckt, ausatmend, lächelnd, trunken, ganz aufgelöst, fast töricht vor Glück. Die milchfarbene Glasdecke über den »Ewigen Gärten« war ein Opal im Licht, das ihn badete. Die kleinen, zärtlichen Frauen bedienten ihn, schalkhaft und eifersüchtig wartend, aus wessen Händen, aus wessen zierlichen Fingerspitzen er die Früchte naschen würde, nach denen er verlangte.

Eine stand abseits und mischte ihm einen Trank. Von Hüften zu Knien bauschte sich sprühend Brokat. Die schmalen, nackten Beine adlig geschlossen, stand sie wie Elfenbein in purpurnen Schnabelschuhen. Zart aus den Hüften hob sich der helle Leib, der—und das wußte sie nicht—im selben Rhythmus bebte, der im ausstürmenden Atem die Brust des Mannes hob. Sorglich bewachte das kleine, gemalte Gesicht unter der Augenmaske das Werk ihrer sorglichen Hände.

Ungeschminkt war ihr Mund und war doch granatapfelrot. Und er lächelte auf den Trank so selbst vergessen hinab, daß es die anderen Mädchen hell lachen machte.

Angesteckt begann auch Freder zu lachen. Aber der Jubel der Mädchen schwoll zum Sturm an, als der Trankmischerin, die nicht wußte, warum sie lachten die Röte der Verwirrtheit vom granatapfelfarbenen Mund bis zu den hellen Hüften niederfloß. Das hohe Gelächter lockte die Freunde an, die grundlos, nur weil sie jung und ohne Kummer waren, in den heiteren Lärm einstimmten. Wie ein herzselig klingender Regenbogen wölbte sich Lachen um Lachen bunt über den jungen Menschen.

Doch plötzlich wandte Freder den Kopf. Seine Hände, die an den Hüften der Trankmischerin lagen, ließen sie los und fielen ihm nieder wie tot. Das Gelächter verstummte. Es rührte sich keiner der Freunde. Keine der kleinen, brokatenen, nackt-gliedrigen Frauen regte Hand oder Fuß. Sie standen und schauten.

Die Tür der »Ewigen Gärten« hatte sich auf getan, und von der Tür her kam ein Zug von Kindern. Sie hatten sich alle bei der Hand gefaßt. Sie hatten graue, uralte Zwergengesichter. Sie waren kleine, gespenstische Totengerippe, die in gebleichten Lumpen und Kitteln hingen. Sie hatten farbloses Haar und farblose Augen. Sie gingen auf abgezehrten bloßen Füßen. Lautlos folgten sie ihrer Führerin.

Ihre Führerin aber war ein Mädchen. Das herbe Antlitz der Jungfrau. Das süße Antlitz der Mutter. Sie hielt in jeder Hand eines Kindes magere Hand. Sie stand nun still und blickte die jungen Männer und Frauen nacheinander an mit der tödlichen Strenge der Reinheit. Sie war ganz Magd und Herrin; Unantastbarkeit—und war auch ganz und gar Holdseligkeit: die schöne Stirn im Diadem der Güte; die Stimme Mitleid; jedes Wort ein Lied.

Sie ließ die Kinder los und streckte die Hand aus und sprach, auf die Freunde deutend, zu den Kindern:

»Seht, das sind eure Brüder!« Sie wartete. Sie stand still, und ihr Blick ruhte auf Freder.

Dann kamen die Diener, die Pförtner kamen. Inmitten dieser Mauern aus Marmor und Glas, unter der opalenen Kuppel der »Ewigen Gärten« war für kurze Zeit ein nie erlebter Wirrwarr von Lärm, Entrüstung und Verlegenheit. Das Mädchen schien noch immer zu warten. Auch wagte es niemand, sie anzurühren, obgleich sie so wehrlos unter den grauen Kinder-Gespenstern stand. Unablässig ruhten ihre Augen auf Freder.

Dann nahm sie ihre Augen von ihm fort, bückte sich ein wenig und faßte die Kinderhände wieder, wandte sich um und führte den Zug hinaus. Die Tür fiel hinter ihr zu; die Diener verschwanden mit vielen Entschuldigungen, daß sie den Vorfall nicht hatten verhindern können. Alles war Leere und Stummheit. Hätte nicht jeder und jede, vor denen das Mädchen mit seinem grauen Kinderzug erschienen war, so zahlreiche Zeugen des eigenen

Erlebens gehabt—sie wären versucht gewesen, an Sinnestäuschung zu glauben.

Neben Freder, auf dem leuchtenden Mosaik des Bodens, kauerte die Trankmischerin und schluchzte fassungslos.

Mit einer trägen Gebärde neigte sich Freder zu ihr und zögerte, wie ein Mensch, der auf etwas horcht,—und nahm ihr plötzlich, mit einem heftigen Ruck, die Maske, die schmale schwarze Maske von den Augen.

Die Trankmischerin schrie auf, wie in letzter Nacktheit überrascht. Ihre Hände flogen greifend hoch und blieben erstarrt in der Luft hängen.

Ein kleines bemaltes Gesicht starrte erschreckt zu dem Mann auf. Die Augen, entkleidet, waren ganz töricht, ganz leer. Ganz geheimnislos war dieses kleine Gesicht, dem man den Maskenreiz genommen hatte.

Freder ließ das schwarze Stoffstück fallen. Die Trankmischerin griff hastig zu, barg ihr Gesicht. Freder sah sich um.

Die »Ewigen Gärten« strahlten. Die schönen Menschen in ihnen, wenn jetzt auch flüchtig verstört, strahlten in ihrer Gepflegtheit, dem sauberen Sattsein. Der Duft der Frische, der über allen war, glich dem Atem eines betauten Gartens.

Freder blickte an sich hinab. Er trug, wie all die Jungen im »Haus der Söhne«, die weiße Seide, die sie nur einmal trugen—die schmiegsam weichen Schuhe mit den lautlosen Sohlen.

Er sah auf die Freunde. Er sah diese Menschen, die nie ermüdeten, es sei denn vom Spielen,—die nie in Schweiß gerieten, es sei denn vom Spielen,—nie außer Atem kamen—es sei denn vom Spielen. Die Menschen, die ihre heiteren Kampfspiele brauchten, damit ihnen Essen und Trinken gut bekam, damit sie schlafen konnten und leicht verdauten.

Die Tische, von denen sie alle gegessen hatten, waren mit unberührten Speisen bedeckt wie zuvor. Goldwein und Purpurwein, in Eis oder Wärme gebettet, boten sich wartend dar wie die kleinen, zärtlichen Frauen. Nun spielte auch wieder Musik. Die war verstummt, als die Mädchenstimme die fünf leisen Worte sprach:

»Seht, das sind eure Brüder!«

Und noch einmal, während die Augen auf Freder ruhten:

»Seht, das sind eure Brüder!«

Als ein Erstickender sprang Freder auf. Die maskentragenden Frauen starrten ihn an. Er rannte zur Tür. Er lief über Gänge und Treppen, kam zum Eingang—

»Wer war das Mädchen?«

Verlegenes Achselzucken. Entschuldigung. Der Vorfall war unverzeihlich das wußten die Diener. Es würde Entlassungen in Hülle und Fülle geben. Der Haushofmeister war weiß vor Zorn im Gesicht.

»Ich will nicht«, sagte Freder, ins Leere blickend, »daß dieses Vorfalls wegen ein Mensch zu Schaden kommt. Es soll niemand entlassen werden... Ich will es nicht...«

Der Haushofmeister verbeugte sich stumm. Er war an Launen gewöhnt im »Klub der Söhne«.

»Und wer das Mädchen ist, kann niemand sagen?«

Nein. Niemand. Aber wenn der Befehl zu Nachforschungen gegeben würde?

Freder blieb stumm. Er dachte an den Schmalen. Er schüttelte den Kopf, erst leise, dann heftig: Nein...

Man setzt keinen Bluthund auf die Fährte einer weißen und heiligen Hindin.

»Niemand soll ihr nachforschen«, sagte er tonlos.

Er fühlte die seelenlosen Blicke des fremden, bezahlten Menschen auf seinem Gesicht. Er fühlte sich arm und besudelt. In einer Verstimmung, die ihn elend machte, als hätte er Gift in den Adern, verließ er den Klub. Er ging nach Hause, als ginge er in die Verbannung. Er schloß sich in seiner Werkstatt ein und schaffte. Er hing in den Nächten an seinen Instrumenten und zwang die ungeheuerlichen Einsamkeiten des Jupiter und des Saturn zu sich herab.

Nichts half ihm—nichts! In einer martervollen, seligkeitgefüllten Allgegenwart stand vor seinem Schauen das eine—eine Antlitz: das herbe Antlitz der Jungfrau, das süße Antlitz der Mutter.

Eine Stimme sprach: »Seht, das sind eure Brüder!«

Und die Glorie des Himmels war nichts, und der Rausch der Arbeit war nichts. Und das meerauslöschende Branden der Orgel vermochte nicht, die leise Stimme des Mädchens auszulöschen: »Seht, das sind eure Brüder!«

Mit einem schmerzhaft gewaltsamen Ruck drehte Freder sich um sich selbst und trat vor seine Maschine. Etwas wie Erlösung ging über sein Gesicht, als er dieses helle, nur auf ihn wartende Geschöpf betrachtete, an dem nicht ein Stahlgelenk, nicht eine Niete, nicht eine Feder war, die er nicht errechnet und erschaffen hatte.

Das Geschöpf war nicht groß und erschien noch zierlicher durch den Riesenraum und die Sonnenflut, in der es stand. Aber das weiche Glänzen seiner Metalle und die edle Schwingung, mit der sich der Vorderkörper selbst im Ruhen wie zum Ansprung hob, gaben ihm etwas von der heiteren Göttlichkeit eines vollkommen schönen Tieres, das ganz ohne Furcht ist, weil es sich unbesieglich weiß.

Freder streichelte das Geschöpf. Er drückte den Kopf sacht an die Maschine. Mit einer unaussprechlichen Zärtlichkeit fühlte er ihre kühlen, schmiegsamen Glieder.

»Heute nacht«, sagte er, »werde ich bei dir sein. Ich werde mich ganz von dir umschließen lassen. Ich werde mein Leben in dich ausströmen und ergründen, ob ich dich lebendig machen kann. Ich werde vielleicht dein Zittern spüren und den Beginn der Regsamkeit in deinem beherrschten Körper. Ich werde vielleicht die Trunkenheit empfinden, mit der du dich hinauswirfst in dein grenzenloses

Element, mich tragend—mich, den Menschen, der dich schuf—durch das ungeheure Meer der Mitternacht. Das Siebengestirn wird über uns sein und die traurige Schönheit des Mondes. Wir steigen und steigen. Der Gaurisankar bliebe, ein Hügel, unter uns. Du trägst mich, und ich erkenne: du trägst mich, so hoch ich will...«

Er stockte, die Augen schließend. Ein Schauder, der ihn durchrüttelte, teilte sich als ein Beben der stummen Maschine mit.

»Aber vielleicht«, fuhr er fort und sprach ohne Laut, »vielleicht empfindest du auch, mein geliebtes Geschöpf, daß du mir nicht mehr das Einziggeliebte bist. Nichts auf der Welt ist rachsüchtiger als die Eifersucht einer Maschine, die sich vernachlässigt glaubt. Ja, das weiß ich... Ihr seid sehr herrische Herrinnen... >Du sollst keine anderen Götter haben neben mir<... Nicht wahr? Ein Gedanke, der von euch abirrt, schon fühlt ihr's und werdet trotzig. Wie sollte dir's verborgen bleiben, daß nicht alle meine Gedanken bei dir sind? Ich kann nichts dafür, Geschöpf. Ich wurde verhext, Maschine. Ich drücke die Stirn an dich, aber meine Stirn sehnt sich nach den Knien des Mädchens, von dem ich nicht einmal den Namen weiß...«

Er verstummte und hielt den Atem an. Er hob den Kopf und horchte.

Hundert- und tausendmal schon hatte er in der Stadt den gleichen Laut gehört. Aber hundert- und tausendmal, schien es ihm, hatte er ihn nicht begriffen.

Es war ein über alle Maßen herrlicher und hinreißender Laut, tief und dröhnend und gewaltiger als irgendein Land in der Welt. Die Stimme des Ozeans, wenn er zornig ist, die Stimme von stürzenden Strömen, von sehr nahen Gewittern wäre kläglich ertrunken in diesem Behemot-Laut. Er durchdrang, ohne grell zu sein, alle Mauern und alle Dinge, die, solange er währte, in ihm zu schwingen schienen. Er war allgegenwärtig, kam aus der Höhe und Tiefe, war schön und entsetzlich, war unwiderstehlich Befehl.

Er war hoch über der Stadt. Er war die Stimme der Stadt.

Metropolis erhob ihre Stimme. Die Maschinen von Metropolis brüllten; sie wollten gefüttert sein.

Freder schob die Glastüren auf: er fühlte sie wie Saiten unter Bogenstrichen beben. Er trat auf den schmalen Altan hinaus, der rund um dieses fast höchste Haus von Metropolis herlief. Der brüllende Laut empfing ihn, überschwemmte ihn, nahm kein Ende.

So groß Metropolis war: an allen vier Ecken der Stadt war dieser gebrüllte Befehl gleich stark und gewaltig vernehmbar.

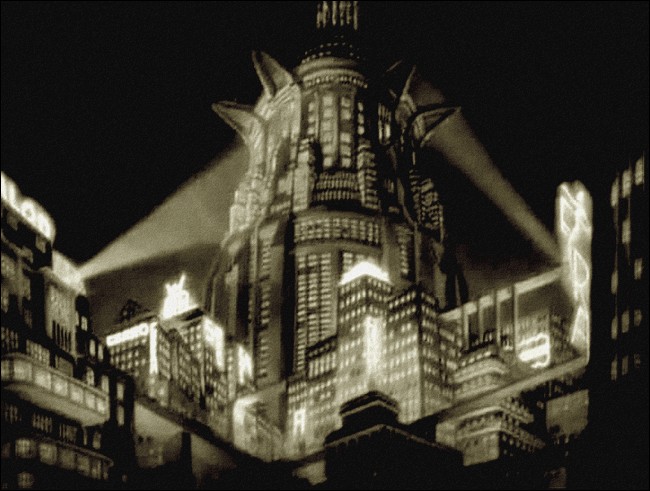

Freder sah über die Stadt auf das Bauwerk hin, das in der Welt »Der Neue Turm Babel« hieß.

In der Hirnschale dieses Turms Babel wohnte ein Mann, der war das Gehirn von Metropolis.

Solange der Mann da drüben, der nichts als Arbeit war, Schlaf verachtete, mechanisch aß und trank, den

Fingerdruck auf der blauen Metallplatte ruhen ließ, die außer ihm noch nie ein Mensch berührt hatte, brüllte die Stimme der Maschinenstadt Metropolis nach Futter, nach Futter, nach Futter...

Sie wollte lebendige Menschen als Futter haben.

Da schob sich das lebendige Futter in Massen heran. Auf der Straße kam es, auf seiner eigenen Straße, die sich nie kreuzte mit anderen Menschenstraßen. Es wälzte sich breit heran, ein endloser Strom. Zwölf Glieder breit war der Strom. Die gingen im gleichen Schritt. Männer, Männer, Männer—alle in gleicher Tracht; vom Hals bis zu den Knöcheln in dunkelblauem Leinen, die nackten Füße in gleichen harten Schuhen, fest die Haare umschließend die gleichen schwarzen Kappen.

Und sie alle hatten die gleichen Gesichter. Und sie alle schienen gleich alt zu sein. Aufgereckt gingen sie, aber nicht aufrecht. Sie hoben die Köpfe nicht: sie schoben sie vor. Sie setzten die Füße, aber sie gingen nicht. Die offenen Tore des Neuen Turms Babel, des Maschinenzentrums von Metropolis, schlürften die Massen ein.

Ihnen entgegen, aber an ihnen vorüber, schleppte sich ein anderer Zug: die verbrauchte Schicht. Er wälzte sich breit heraus, ein endloser Strom. Zwölf Glieder breit war der Strom. Die gingen im gleichen Schritt. Männer, Männer, Männer—alle in gleicher Tracht. Vom Hals bis zu den Knöcheln in dunkelblauem Leinen, die nackten Füße in gleichen harten Schuhen, fest die Haare umschließend die gleichen schwarzen Kappen.

Und sie alle hatten die gleichen Gesichter. Und sie alle schienen zehntausend Jahre alt zu sein. Sie gingen mit hängenden Fäusten, sie gingen mit hängenden Köpfen. Nein, sie setzten die Füße; aber sie gingen nicht. Das offene Tor des Neuen Turms Babel, des Maschinenzentrums von Metropolis, spie die Massen aus, wie es sie in sich schlürfte. Als das neue lebendige Futter hinter den Toren verschwand, schwieg endlich die brüllende Stimme. Und das nie unterbrochene, pochende Summen der großen Metropolis wurde wieder vernehmbar und wirkte wie Stille nun, wie eine tiefe Beruhigung. Der Mann, der in der Hirnschale der Maschinenstadt das starke Gehirn war, hatte den Fingerdruck von der blauen Metallplatte gelöst.

In zehn Stunden würde er das Maschinentier von neuem brüllen lassen. Und in abermals zehn Stunden abermals. Und so immer fort, immer fort, ohne die Zehnklammer je zu lösen.

Metropolis wußte nicht, was Sonntag war. Metropolis kannte nicht Feste noch Feiern. Metropolis hatte den heiligsten Dom der Welt, mit gotischem Zierat überreich geschmückt. In Zeiten, von denen nur noch die Chroniken wußten, hatte die sternengekrönte Jungfrau auf seinem Turm wie eine Mutter aus ihrem goldenen Mantel tief, tief hinab gelächelt auf fromme, rote Dächer, und die einzige Gesellschaft ihrer Holdseligkeit waren die Tauben gewesen, die in den Fratzenmäulern der Wasserspeier nisteten, und die Glocken, die nach den vier Erzengeln hießen und von denen St. Michael die herrlichste war.

Es hieß, der Meister, der sie gegossen hatte, wäre um ihretwillen zum Schelm geworden, denn er stahl wie ein Rabe geweihtes und ungeweihtes Silber und goß es der Glocke in den metallenen Leib. Als Lohn seiner Tat erlitt er auf dem Berlach den schweren Tod unter dem Rad der Schmerzen. Aber es hieß, daß er äußerst fröhlich gestorben sei, denn der Erzengel Michael läutete ihm auf dem Todweg so wundergewaltig ergreifend, daß jedermann meinte: Die Heiligen müßten dem Sünder bereits vergeben haben, da sie die himmlischen Glocken zu seinem Empfang bemühten.

Wohl sangen die Erzengel noch mit den alten, erzenen Stimmen; aber wenn Metropolis brüllte, war selbst St. Michael heiser. Der Neue Turm Babel und seine Häusergenossen reckten die nüchterne Höhe hoch über den Turm des Doms, daß die jungen Mädchen der Arbeitssäle und der Radiostationen aus den Fenstern des dreißigsten Stockwerks ebenso tief auf die sternengekrönte Jungfrau hinabblickten wie diese in früheren Tagen auf die frommen roten Dächer. An Stelle der Tauben aber schwärmten die Flugmaschinen über dem Dom und der Stadt und nisteten auf den Dächern, von denen nachts grellschimmernde Pfeile und Kreise den Fliegern Richtung und Landungspunkte wiesen.

Der Herr von Metropolis hatte schon mehr als einmal erwogen, den Dom, der zwecklos war und ein

Verkehrshindernis in der Fünfzigmillionenstadt, abtragen zu lassen.

Aber die kleine, rasende Sekte der Gotiker, deren Führer Desertus war, halb Mönch, halb Verzückter, hatte den feierlichen Schwur getan: Wenn eine Hand aus der verruchten Stadt Metropolis es wagen würde, nur einen Stein des Domes anzutasten, dann würden sie nicht rasten und nicht ruhen, bis die verruchte Stadt Metropolis als Trümmerhaufen zu Füßen ihres Domes liegen würde.

Der Herr über Metropolis verachtete Drohungen, aus denen ein Sechstel seiner täglichen Post bestand. Aber er liebte es nicht, mit Gegnern zu kämpfen, denen er mit der Vernichtung um ihres Glaubens willen einen Gefallen erwies. Das große Gehirn, dem die Opferung der Wollust fremd war, schätzte die an sich unberechenbare Macht, die aus Geopferten und Märtyrern auf ihre Fährtenfolger überströmt, lieber zu hoch als zu niedrig ein. Auch war die Frage der Domzertrümmerung noch nicht so brennend, daß sie bereits Gegenstand eines Kostenvoranschlags gewesen wäre. Aber wenn der Zeitpunkt kam, so würden die Kosten dieses Niederreißens den Aufbau von Metropolis übersteigen. Die Gotiker waren Asketen; der Herr über Metropolis wußte aus Erfahrung, daß ein Multimilliardär billiger zu erkaufen war als ein Asket.

Freder erwog, nicht ohne ein fremdes Gefühl der Bitterkeit, wie oft ihm wohl der große Herr über Metropolis noch das Schauspiel bewilligen würde, daß der Dom an jedem regenlosen Tage bot: Wenn die Sonne in den Rücken von Metropolis sank, daß die Häuser zu Gebirgen wurden und die Straßen zu Tälern, wenn die Ströme eines Lichts, das vor Kälte zu knistern schien, aus allen Fenstern, von den Häusermauern, von den Dächern und aus dem Bauch der Stadt hervorbrachen, wenn das lautlose Gezeter der Lichtreklamen sich erhob, wenn die Scheinwerfer in allen Farben des Regenbogens um den Neuen Turm Babel zu spielen begannen, die Autobusse zu Ketten lichtspeiender Ungeheuer, die kleinen Autos zu huschenden Leuchtfischen einer wasserlosen Tiefsee wurden, indes aus den unsichtbaren Häfen der Untergrundbahnen ein ewig gleicher magischer Schimmer drang, den hastige Schatten überwellten—dann stand der Dom in diesem randlosen Ozean des Lichts, das alle Formen durch Überstrahlung auflöste, als einzig Dunkles schwarz und beharrend da und schien sich in seiner Lichtlosigkeit von der Erde zu lösen und höher und immer höher zu heben und schien in diesem Malstrom tumultuarisehen Lichts das einzig Ruhende, einzig Herrschende zu sein.

Aber die Jungfrau auf der Spitze des Turmes schien ihr eigenes sanftes Sternlicht zu haben und schwebte, losgelöst von der Schwärze des Steins, auf der Sichel des silbernen Mondes über dem Dom.

Nie hatte Freder das Antlitz der Jungfrau gesehen, und doch kannte er es so gut, daß er es hätte zeichnen können: das herbe Antlitz der Jungfrau, das süße Antlitz der Mutter...

Er beugte sich, die Handflächen um das Eisengeländer klammernd.

»Sieh mich an, Jungfrau!« bat er. »Mutter, sieh mich an!«

Der Lichtspeer eines Scheinwerfers flog ihm in die Augen, daß er sie zornig schloß. Eine sausende Rakete zischte durch den Himmel und hinterließ in der bleichen Dämmerung des späten Nachmittags das niedertropfende Wort: Yoshiwara...

Merkwürdig weiß und mit durchdringenden Strahlen schwebte über einem Haus, das nicht zu sehen war, das hochgetürmte Wort: Kino.

Alle sieben Regenbogenfarben loderten kalt und gespenstisch in lautlos schwingenden Kreisen. Das ungeheuerliche Zifferblatt der Uhr auf dem Neuen Turm Babel wurde gebadet von dem grellen Kreuzfeuer der Scheinwerfer. Und immer wieder und immer wieder tropfte aus dem bleichen, wesenlosen Himmel das Wort: Yoshiwara...

Freders Augen hingen an der Uhr des Neuen Turms Babel, wo die Sekunden als atmende Blitze auffunkten und wegloschen, unaufhaltsam im Kommen wie im Gehen. Er maß die Zeit, die vergangen war, seit die Stimme von Metropolis gebrüllt hatte—nach Futter, nach Futter, nach Futter. Er wußte: Hinter den tobenden Sekundenblitzen auf dem neuen Turm Babel war ein weiter, kahler Raum mit schmalen wandhohen Fenstern, Schalttafeln überall, genau in der Mitte der Tisch, das sinnreichste Instrument, das sich der Herr über

Metropolis erschaffen hatte, um als einziger Meister darauf zu spielen.

Auf dem nüchternen Stuhl davor die Verkörperung des großen Gehirns: der Herr über Metropolis. Neben seiner rechten Hand die blaue, empfindliche Metallplatte, nach der er mit der unfehlbaren Sicherheit einer gesunden Maschine die Hand ausstrecken würde, wenn genug der Sekunden sich in die Ewigkeit vertobt hatten um Metropolis abermals brüllen zu lassen—nach Futter, nach Futter, nach Futter...

In diesem Augenblick hatte Freder die unentrinnbare Vorstellung, daß er den Verstand verlieren würde, wenn er die Stimme von Metropolis noch einmal so nach Futter brüllen hören mußte. Und schon überzeugt von der Zwecklosigkeit seines Vorhabens, wandte er sich von dem Bilde der lichttollen Stadt und ging, den Herrn über Metropolis aufzusuchen, der Joh Fredersen hieß und sein Vater war.

Die Hirnschale des Neuen Turms Babel war mit Zahlen bevölkert. Aus einer unsichtbaren Quelle, von einer klaren, nicht lauten, unbewegten Stimme gesprochen tropften die Zahlen rhythmisch durch die gekühlte Luft des großen Raumes, sammelten sich wie in einem Staubecken auf dem Tisch an dem das große Hirn von Metropolis arbeitete, wurden gegenständlich unter den Bleifedern seiner Sekretäre. Acht junge Menschen glichen sich wie Brüder, die sie nicht waren. Obwohl sie wie Steinbilder saßen, an denen sich nur die schreibenden Finger der rechten Hand regten, schien jeder einzelne doch mit der schweißbedeckten Stirn und den offenstehenden Lippen eine Verkörperung der Atemlosigkeit zu sein Keiner hob den Kopf, als Freder eintrat. Auch sein Vater nicht.

Die Lampe unter dem dritten Lautsprecher glühte weiß-rot.

New York sprach.

Joh Fredersen verglich die Zahlen der Abendkurse mit den Tabellen, die vor ihm lagen. Einmal klang seine Stimme auf, schwingungslos: »Irrtum. Rückfrage.«

Der Erste Sekretär schrak zusammen, beugte sich tiefer, stand auf und entfernte sich auf unhörbaren Sohlen. Die linke Braue von Joh Fredersen hob sich etwas, als er dem Gehenden nachsah, nur so lange, als es ohne Kopfwendung möglich war.

Ein kleiner, knapper Bleistiftstrich fuhr durch einen Namen.

Das weiß-rote Licht glühte. Die Stimme sprach. Die Zahlen tropften in den großen Raum. In die Hirnschale von Metropolis.

Freder blieb unbeweglich neben der Tür stehen. Er war sich nicht klar darüber, ob sein Vater ihn nicht doch schon wahrgenommen hatte. Sooft er diesen Raum betrat, war er wieder ein Knabe von zehn Jahren und der Grundzug seines Wesens Unsicherheit%mdash;dieser großen, geschlossenen und allmächtigen Sicherheit gegenüber, die Joh Fredersen hieß und sein Vater war.

Der Erste Sekretär ging vorüber, stumm und ergeben grüßend. Er glich einem Kämpfer, der besiegt die Bahn verläßt. Das kalkige Gesicht des jungen Menschen stand einen Augenblick lang vor Freders Augen wie eine große Weißlack-Maske. Dann war es ausgelöscht.

Zahlen tropften in den Raum.

Ein Stuhl war leer. Auf sieben anderen saßen sieben und hetzten den Zahlen nach, die pausenlos aus dem Unsichtbaren sprangen.

Eine Lampe glühte weiß-rot.

New York sprach.

Eine Lampe strahlte auf: weiß-grün.

London begann zu sprechen.

Freder sah zu der Uhr hinauf, die, der Tür gegenüber, wie ein Riesenrad die ganze Wand beherrschte. Es war die gleiche Uhr, wie sie von der Höhe des Neuen Turms Babel, von Scheinwerfern gebadet, ihre Sekundenfunken über die große Metropolis verspritzte. Der Kopf Joh Fredersens ragte in sie hinein. Sie hing als ein zermalmender und doch ertragener Schein der Glorie über dem Hirn von Metropolis.

An den raumhohen, schmalen Fenstern vorüber tobten die Scheinwerfer im Delirium der Farbenschlacht. Lichtkaskaden schäumten gegen die Scheiben. Draußen, tief am Fuß des Neuen Turms Babel, kochte Metropolis. Aber in diesem Raum war kein

Laut zu hören außer den unablässig tropfenden Zahlen.

Das Rotwangsche Verfahren hatte Mauern und Fenster schalldicht gemacht.

In diesem Raum, der zugleich unterjocht und gekrönt war von der gewalttätigen Zeitmesserin, der zahlenweisenden Uhr, hatte nichts Wichtigkeit außer Zahlen. Der Sohn des großen Herrn von Metropolis begriff, daß, solange die Zahlen aus dem Unsichtbaren tropften, ein Wort, das nicht Zahl war und aus sichtbarem Munde kam, keinen Anspruch auf Gehör twer den hatte.

Darum stand er still und blickte unablässig auf den dunklen Schädel seines Vaters und sah, wie der ungeheure Zeiger der Uhr, unaufhaltsam vorwärtsschreitend, gleich einer Sichel, einer mähenden Sense, durch den Schädel seines Vaters ging und ihn doch nicht verletzte, sich wieder hinaufschob an der zahlenumbauschten Rundung, die Höhe überkroch und sich abermals senkte, um den vergeblichen Sensenschlag zu wiederholen.

Endlich erlosch das weiß-rote Licht. Eine Stimme verstummte.

Dann erlosch auch Weiß-Grün.

Stille.

Die Hände der Schreibenden stockten, und für die Dauer weniger Augenblicke saßen sie wie Gelähmte, erschlafft und ausgeschöpft. Dann sagte die Stimme Joh Fredersens mit einer trocknen Sanftheit: »Danke. Auf morgen.«

Und, ohne sich umzusehen: »Was willst du, mein Junge?«

Die sieben Fremden verließen den stumm gewordenen Raum. Freder trat neben seinen Vater; dessen Blick überspülten die Tabellen mit den aufgefangenen Zahlentropfen. Freders Augen hingen an der blauen Metallplatte, neben der rechten Hand seines Vaters.

»Woher wußtest du, daß ich da war?« fragte er leise.

Joh Fredersen sah ihn nicht an. Obwohl sein Gesicht mit der ersten Frage, die der Sohn an ihn richtete, einen Ausdruck von Geduld und Stolz gewonnen hatte, war ihm doch nichts von seiner Wachsamkeit verlorengegangen. Er blickte zu der Uhr auf. Seine Finger glitten über geschmeidige Tastsender des Tisches. Lautlos zuckten Befehle zu wartenden Menschen.

»Die Tür ging auf. Niemand wurde gemeldet. Es kommt niemand unangemeldet zu mir. Nur mein Sohn.«

Ein Licht unter Glas—eine Frage. Joh Fredersen ließ das Licht erlöschen. Der Erste Sekretär trat ein und neben den großen Herrn der großen Metropolis.

»Sie hatten recht. Es war ein Irrtum. Er ist berichtigt«, meldete er tonlos.

»Danke.« Kein Blick. Keine Handbewegung. »Die G-Bank ist angewiesen, Ihnen Ihr Gehalt auszuzahlen. Guten Abend.«

Der junge Mensch stand unbeweglich. Drei, vier, fünf, sechs Sekunden versprühten sich an der riesenhaften Zeitmesserin. In dem kalkigen Gesicht des jungen Menschen brannten zwei leere Augen und drückten das Brandmal ihrer Angst in Freders Blick.

Eine Schulter Joh Fredersens rührte sich träge.

»Guten Abend«, sagte der junge Mensch erwürgt.

Er ging.

»Warum hast du ihn entlassen, Vater?« fragte der Sohn.

»Ich konnte ihn nicht brauchen«, sagte Joh Fredersen und noch immer hatte er den Sohn nicht angesehen.

»Warum nicht, Vater?«

»Ich kann Menschen nicht brauchen, die zusammenfahren, wenn man sie anspricht«, sagte der Herr über Metropolis.

»Vielleicht fühlte er sich krank... Vielleicht hatte er Kummer um jemand, den er lieb hat...«

»Möglich. Vielleicht auch war er noch betäubt von der zu langen Nacht in Yoshiwara... Hüte dich, Freder, Menschen, nur weil sie leiden, für gut, schuldlos und Opfer zu halten. Wer leidet, ist schuldig geworden; an sich—an andern.«

»Du leidest nicht, Väter?«

»Nein.«

»Du bist ganz schuldlos?«

»Die Zeit der Schuld und des Leidens liegt hinter mir, Freder.«

»Und wenn jetzt dieser Mensch... Ich habe es noch nie gesehen, aber ich glaube: so wie er gehen Menschen aus einem Raum, die entschlossen sind, ihrem Leben ein Ende zu machen...«

»Vielleicht.«

»Und wenn du morgen früh erführest, daß er tot sei, das würde dich gar nicht berühren?«

»Nein.«

Freder schwieg.

Die Hand seines Vaters glitt über einen Hebel, drückte ihn nieder. In allen Räumen, die der Hirnschale des Neuen Turms Babel vorgelagert waren, erloschen die weißen Lampen. Der Herr über Metropolis hatte der Ringwelt um sich her zu verstehen gegeben, daß er ohne zwingenden Grund nicht gestört sein wollte.

»Ich kann es nicht dulden«, fuhr er fort, »daß ein Mensch, der neben meiner rechten Hand in Gemeinschaft mit mir an Metropolis arbeitet, sich der einzigen Größe begibt, die er vor der Maschine voraus hat.«

»Und was ist das, Vater?«

»Arbeit als Lust zu empfinden«, sagte der Herr über Metropolis.

Freders Hand fuhr über sein Haar und blieb auf dem reinen Blond liegen. Er öffnete die Lippen, als ob er etwas sagen wollte; aber er blieb stumm.

»Meinst du«, fuhr Joh Fredersen fort, »ich brauchte die Bleifedern meiner Sekretäre, um amerikanische Börsenmeldungen zu kontrollieren? Die Schrifttabellen in den Übersee-Drommeten Rotwangs sind hundertmal zuverlässiger und schneller als Schreibergehirne und -hände. Aber an der Präzision der Maschine kann ich die Präzision der Menschen messen—am Atem der Maschine die Lunge der Menschen, die mit ihr um die Wette laufen.«

»Und der Mann, den du eben entlassen hast und der ein Gerichteter ist (denn von dir entlassen sein, Vater, das heißt: Hinunter! Hinunter!), der hat den Atem verloren, nicht wahr?«

»Ja.«

»Weil er ein Mensch und keine Maschine war...«

»Weil er sein Menschtum verleugnete vor der Maschine.«

Freder hob den Kopf und die sehr verstörten Augen. »Nun kann ich dir nicht mehr folgen, Vater«, sagte er gequält.

In Joh Fredersens Gesicht vertiefte sich der Ausdruck der Geduld.

»Der Mann«, sagte er still, »war mein Erster Sekretär. Er bezog das achtfache Gehalt des letzten. Das war gleichbedeutend mit der Verpflichtung, das Achtfache zu leisten. Mir. Nicht sich. Morgen wird der Fünfte Sekretär an seiner Stelle sein. In einer Woche wird er vier der anderen überflüssig gemacht haben. Den Mann kann ich brauchen.«

»Weil er vier andere erspart...«

»Nein, Freder. Weil er die Arbeit von vier anderen als Lust empfindet. Weil er sich in die Arbeit verkrampft—lustvoll verkrampft wie in ein Weib.«

Freder schwieg. Joh Fredersen sah seinen Sohn an. Aufmerksam sah er ihn an.

»Du hast etwas erlebt?« fragte er.

Die Augen des Jungen, schön und traurig, glitten über ihn fort ins Leere. Wildes, weißes Licht gischte gegen die Fenster und ließ im Erlöschen den Himmel über Metropolis als sammetschwarzes Tuch zurück.

»Ich habe nichts anderes erlebt«, sagte Freder stockend, »als daß ich glaube, zum erstenmal in meinem Leben das Wesen der Maschine begriffen zu haben...«

»Das würde sehr viel bedeuten«, entgegnete der Herr über Metropolis. »Aber wahrscheinlich bist du im Irrtum, Freder. Hättest du das Wesen der Maschine wirklich begriffen, dann wärest du nicht so verstört.«

Langsam wandte ihm der Sohn die Augen zu und die Hilflosigkeit seines Nichtbegreifens.

»Wie kann man anders als verstört sein«, sagte er, »wenn man, wie ich, den Weg zu dir durch die Maschinensäle nimmt, durch die herrlichen Säle deiner herrlichen Maschinen, und die Geschöpfe sieht, die an sie gekettet sind durch Gesetze ewiger Wachsamkeit, lidlose Augen...«

Er stockte, seine Lippen waren dürr wie Staub.

Joh Fredersen lehnte sich zurück. Er hatte den Blick nicht von dem Sohn gelassen und hielt ihn jetzt noch fest.

»Warum nahmst du den Weg zu mir durch die Maschinensäle?« fragte er ruhig. »Es ist weder der kürzeste noch der bequemste.«

»Ich wollte«, sagte sein Sohn, die Worte weither suchend, »einmal den Menschen in die Gesichter sehen, deren kleine Kinder meine Brüder, meine Schwestern sind.«

Er machte eine Bewegung, als wollte er die Worte, kaum ausgesprochen, in der Luft noch haschen und zurückholen. Aber sie waren gesprochen. Joh Fredersen rührte sich nicht. »Hm«, machte er mit sehr geschlossenem Munde. Eine Bleifeder, die er zwischen den Fingern hielt, klopfte sacht mit einem trockenen Klang zweimal, dreimal gegen die Tischkante. Joh Fredersens Augen wanderten von dem Sohn zu den zuckenden Blitzen der Sekunden an der Uhr, senkten sich wieder zu ihm.

»Und was hast du gefunden?« fragte er.

Sekunden der Stille. Dann war es, als würfe sich der Sohn, sein ganzes Ich entwurzelnd und losreißend, mit einer Gebärde sich völligen Preisgebens dem Vater hin und er stand doch still, mit nur wenig gebeugtem Kopf, und sprach so leise, als ersticke jedes Wort zwischen seinen Lippen.

»Väter! Hilf den Menschen, die an deinen Maschinen leben!« »Ich kann ihnen nicht helfen«, sagte das Hirn von Metropolis. »Niemand kann ihnen helfen. Sie sind, wo sie sein müssen. Sie sind, was sie sein müssen. Zu anderem und mehr sind sie untauglich.«

»Ich weiß nicht, wozu sie tauglich sind«, sagte Freder tonlos; der Kopf fiel ihm auf die Brust wie halb abgemäht. »Ich weiß nur, was ich sah—und daß es furchtbar anzusehen war. Ich ging durch Maschinensäle, die waren wie Tempel. Alle großen Götter wohnten in weißen Tempeln. Baal und Moloch sah ich und Huitzilopochtli und Durgha; manche furchtbar gesellig, manche grauenhaft einsam. Ich habe den Götterwagen von Dschaggernaut gesehen und die Türme des Schweigens, das Sichelschwert Mohammeds und die Kreuze von Golgatha. Und alles Maschinen, Maschinen, Maschinen, die, an ihre Postamente gebannt wie die Gottheiten an ihre Tempelthrone, von den Lagern her, auf denen sie lasteten, ihr gottähnliches Dasein lebten: augenlos, aber alles sehend, ohrenlos, aber alles hörend, ohne Sprache und ganz sich selber verkündender Mund, nicht Mann, nicht Weib und doch zeugend, empfangend, gebärend, leblos und doch die Luft ihrer Tempel erschütternd mit dem niemals ersterbenden Atem ihrer Lebendigkeit. Und neben den Gott-Maschinen die Sklaven der Gott-Maschinen: die Menschen, die wie gemalmt sind zwischen Maschinen-Geselltheit, Maschinen-Einsamkeit. Sie haben nicht Lasten zu schleppen: die Lasten schleppt die Maschine. Sie müssen nichts heben noch stemmen, es hebt und stemmt die Maschine. Sie haben nichts anderes zu tun als ewig das eine und gleiche, ein jeder an seinem Platz, ein jeder an seiner Maschine. Nach schmalen Sekunden gemessen immer den gleichen Griff auf die gleiche Sekunde, auf die gleiche Sekunde. Sie haben Augen, aber sie sind wie blind außer für eines: die Skalen der Manometer. Sie haben Ohren, aber sie sind wie taub außer für eines: das Sausen ihrer Maschine. Sie wachen und wachen und haben kein Denken mehr außer dem einen: Wenn ihre Wachsamkeit nachläßt, wacht die Maschine auf aus dem geheuchelten Schlaf und fängt zu rasen an und rast sich selber in Stücke. Und die Maschine, die nicht Kopf noch Hirn hat, saugt und saugt mit der Spannung der Wachsamkeit—ewiger Wachsamkeit—das Hirn ihres Wächters aus dem gelähmten Schädel und läßt nicht nach und saugt und läßt nicht nach, bis an dem ausgesaugten Schädel ein Wesen hängt—nicht Mensch mehr und noch nicht Maschine, leergepumpt, ausgehöhlt, verbraucht. Und die Maschine, die das Rückenmark und Hirn des Menschen geschlürft und aufgefressen hat, die ihm die Schädelhöhle ausgewischt hat mit der langen, weichen Zunge ihres langen, weichen Sausens, die Maschine gleißt in ihrem Sammetsilberglanz, mit Salböl überschüttet, schön und unfehlbar—Baal und Moloch, Huitzilo-pochtli und Durgha. Und du, Vater, du legst den Fingerdruck auf die kleine, blaue Metallplatte neben deiner rechten Hand, und deine große, herrliche, fürchterliche Stadt Metropolis brüllt auf und verkündet, daß sie Hunger hat nach neuem Menschenmark und Menschenhirn, und das lebendige Futter wälzt sich wie ein Strom in die Maschinensäle, die Tempeln gleichen, und die Verbrauchten werden ausgespien...«

Die Stimme versagte ihm. Er schlug die Knöchel der Hände hart gegeneinander und sah seinen Vater an. »Und sind doch Menschen, Vater!«

»Leider. Ja.«

Die Stimme des Vaters klang an das Ohr des Sohnes, als spräche sie hinter sieben verschlossenen Türen.

»Daß sich die Menschen an den Maschinen so rasch verbrauchen, Freder, ist kein Beweis für die Gefräßigkeit der Maschinen, sondern für die Mangelhaftigkeit des Menschenmaterials. Menschen sind Zufallsprodukte, Freder. Ein-für-allemal-Wesen. Wenn sie einen Gußfehler haben, kann man sie nicht in den Schmelzofen zurückschicken. Man ist gezwungen, sie zu verbrauchen, wie sie sind. Wobei es statistisch erwiesen ist, daß die Leistungsfähigkeit der ungeistigen Arbeiter von Monat zu Monat geringer wird...«

Freder lachte. Das Lachen kam so trocken, so verdorrt aus seinem Munde, daß Joh Fredersen mit einem Ruck den Kopf hob und den Sohn aus schmalen Lidern betrachtete. Langsam schob sich seine Braue hoch.

»Fürchtest du nicht, Vater—gesetzt den Fall, daß die Statistik recht hat und der Verschleiß an Menschen immer eiliger fortschreitet—, daß eines schönen Tages kein Futter mehr da ist für die menschenfressenden Gott-Maschinen und daß der Moloch aus Glas, Gummi und Stahl, die Durgha aus Aluminium mit den Platin-Venen jämmerlich verhungern müssen?«

»Der Fall ist denkbar«, sagte das Hirn von Metropolis.

»Und was dann?«

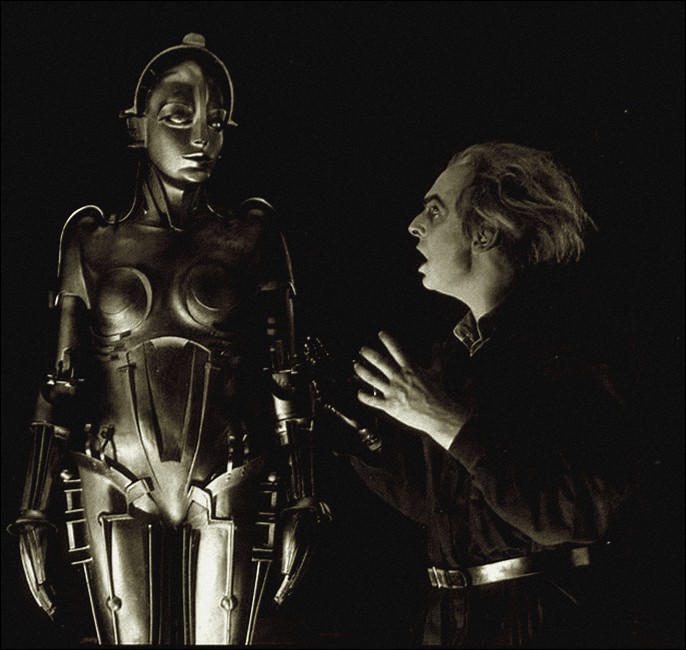

»Dann«, sagte das Hirn von Metropolis, »muß man bereits Ersatz für den Menschen geschaffen haben.«

»Den verbesserten Menschen, nicht wahr? Den Maschinenmenschen?«

»Vielleicht«, sagte das Hirn von Metropolis.

Freder strich sich das feuchte Haar aus der Stirn. Er beugte sich vor, daß sein Atem den Vater berührte.

»Dann laß dir nur eines sagen, Vater«, raunte er; blau züngelten ihm die Adern über die Schläfen. »Dann sorge dafür, daß die Maschinenmenschen keinen Kopf bekommen oder wenigstens kein Gesicht. Oder gib ihnen ein Gesicht, das immer lächelt. Oder Hanswurst-Gesichter. Oder geschlossene Visiere. Daß man sich nicht entsetzt, wenn man sie ansieht! Denn als ich heute durch die Maschinensäle ging, da sah ich die Männer, die deine Maschinen bewachten. Und sie kennen mich doch, und ich grüßte sie, einen nach dem anderen. Aber nicht einer gab mir den Gruß zurück. Allzu eifrig waren die Maschinen dabei, ihre Nervenstränge aufzuhaspeln. Und als ich sie ansah, Väter, ganz nahe—so nahe, wie ich dich jetzt sehe—, da sah ich mir selber ins eigene Gesicht. Jeder einzelne Mensch, Vater, der an deinen Maschinen front, hat mein Gesicht—hat das Gesicht deines Sohnes...«

»Dann auch das meine, Freder, denn wir sehen uns ähnlich«, sagte der Herr über die große Metropolis. Er sah auf die Uhr und streckte die Hand aus. In allen Räumen, die der Hirnschale des Neuen Turms Babel vorgelagert waren, flammten die weißen Lampen auf.

»Und dir graut nicht davor«, fragte der Sohn, »so viele Schatten, so viele Gespenster deiner selbst am Werk deines Werkes zu wissen?«

»Die Zeit des Grauens liegt hinter mir, Freder.«

Da wandte sich Freder um und ging, wie ein blinder Mensch mit tappender Hand zuerst die Tür verfehlend, endlich findend. Sie tat sich vor ihm auf, und er ging hinaus. Sie tat sich hinter ihm zu, und er stand still, in einem Raum, der ihm fremd und eisig erschien.

Aus Stühlen, auf denen sie wartend gesessen hatten erhoben sich Gestalten, verbeugten sich tief vor dem Sohn Joh Fredersens, Herrn über Metropolis.

Freder erkannte nur einen; das war der Schmale.

Er dankte den Grüßenden und stand noch immer, unweit der Tür, und schien den Weg nicht zu wissen. In seinem Rücken drückte sich schmal der Schmale zu Joh Fredersen der ihn befohlen hatte.

Der Herr über Metropolis stand am Fenster, der Tür den Rücken kehrend.

»Warten!« sagte der dunkle, breiteckige Rücken.

Der Schmale regte sich nicht. Unhörbar ging sein Atem. Mit gesenkten Lidern schien er im Stehen zu schlafen. Aber sein Mund mit der unerhörten Anspannung der Muskeln machte ihn zur Verkörperung des Lauschens.

Joh Fredersen ließ seine Augen über die große Metropolis gehen, die ein ruhelos brausendes Meer war mit einer Brandung von Licht. Unter dem Zucken und Wogen, dem Sturze der Licht-Niagaras, unter dem Farbenspiel um sich selbst geschwungener Türme aus Glast und Glanz schien die große Metropolis durchsichtig geworden zu sein. In Kegel und Würfel zerlegt von den mähenden Sensen der Scheinwerfer, glühten die Häuser, schwebend getürmt, und Licht floß an ihren Flanken hinab wie Regen. Die Straßen leckten das glühende Leuchten auf und leuchteten selbst, und was auf ihnen hinglitt in unablässigem Strom, warf Lichtkegel vor sich her.

Nur der Dom, der die sternengekrönte Jungfrau auf seiner Turmspitze trug, lag breit in die Stadt hineingelagert, als läge ein schwarzer Riese in magischem Schlaf.

Joh Fredersen drehte sich langsam um. Er sah den Schmalen an der Tür stehen. Der Schmale grüßte. Joh Fredersen kam auf ihn zu. Die ganze Weite des Raumes durchmaß er schweigend; langsam ging er, bis er den Mann erreichte. Vor ihm stehend, sah er ihn an, als schäle er mit dem Blick dem Mann das Körperliche herunter vom innersten Innern.

Der Schmale hielt dem schälenden Blicke stand.

Joh Fredersen sagte, ziemlich leise sprechend: »Von jetzt an wünsche ich, über die Wege meines Sohnes genau unterrichtet zu werden.«

Der Schmale verbeugte sich, wartete, grüßte und ging—

Aber er fand den Sohn seines großen Herrn nicht mehr, wo er ihn verlassen hatte. Und es war ihm auch nicht bestimmt, ihn wiederzufinden.

Der Mann der Joh Fredersens Erster Sekretär gewesen war, stand in einer Zelle des Paternoster-Werkes, das den Neuen Turm Babel als nie stillstehendes Schöpfrad durchschnitt—mit dem Rücken gegen die Holzwand gelehnt, machte er die Reise durch das weiße, sausende Haus von der Höhe der Kuppe zur Tiefe des Kellerraumes und wieder zur Höhe der Kuppe zum dreißigsten Male—und rührte sich nicht vom Fleck.

Menschen, gierig nach dem Gewinn von Sekunden, stürzten zu ihm herein und, Stockwerke höher, tiefer wieder hinaus. Keiner achtete seiner. Der eine, die andere erkannte ihn wohl. Aber noch deutete niemand die Tropfen an seinen Schläfen anders als gleiche Gier nach dem Gewinn von Sekunden. Gut, er wollte warten, bis man es besser wußte, bis man ihn packte und aus der Zelle stieß: Was nimmst du uns den Platz weg, Lump, der du Zeit hast? Krieche die Treppen hinunter oder die Feuerleitern...

Mit klaffendem Munde lehnte er da und wartete.

Jetzt, wieder aus der Tiefe tauchend, sah er mit seinen verstumpften Augen in den Raum hinein, der die Tür Joh Fredersens bewachte, und sah vor dieser Tür den Sohn Joh Fredersens stehen. Für den Bruchteil einer Minute starrten sie sich in die überschatteten Gesichter, aus denen die Blicke beider wie Notsignale von sehr verschiedener, aber gleich starker Not vorbrachen. Dann trieb das gleichgültige Pumpwerk den Mann in der Zelle aufwärts in die vollkommene Schwärze der Turmdecke, und als er, von neuem niedertauchend, wieder sichtbar wurde auf dem Wege nach unten, stand der Sohn Joh Fredersens vor der Öffnung der Zelle und mit einem Schritt bei dem Mann, dessen Rücken an die Holzwand genagelt schien.

»Wie heißen Sie?« fragte er leise.

Ein Zögern im Atemholen, und die Antwort, die wie ein Aufhorchen war: »Josaphat...«

»Was wollen Sie nun anfangen, Josaphat?«

Sie sanken, sie sanken. Als sie die große Halle durchschritten, von der die Riesenfenster breit nach der Straße der Brücken prahlten, sah Freder, die Augen wendend, im Schwarz des Himmels, halb schon verlöschend, das triefende Wort: Yoshiwara...

Er sprach, als strecke er beide Hände aus, und auch, als schließe er seine Augen beim Sprechen:

»Wollen Sie zu mir kommen, Josaphat?«

Eine Hand flatterte auf wie ein gescheuchter Vogel.

»Ich?« stöhnte der fremde Mensch.

»Ja, Josaphat!«

Die junge Stimme, die so voll Güte war...

Sie sanken sie sanken. Helle—Dunkel—Helle—wieder Dunkel.

»Wollen Sie zu mir kommen, Josaphat?«

»Ja!«, sagte der fremde Mensch. Mit einer Inbrunst ohnegleichen: »Ja!«

Helle tauchte auf. Freder packte den Mann am Arm, riß ihn mit sich hinaus aus dem großen Pumpwerk des Neuen Turms Babel, hielt ihn, der unter dem Ruck wankte, fest.

»Wo wohnen Sie, Josaphat?«

»Neunzigster Block, Haus sieben, siebenter Stock.«

»Dann gehen Sie heim, Josaphat. Vielleicht komme ich selbst zu Ihnen vielleicht schicke ich Ihnen einen Boten, der Sie zu mir holt. Ich weiß noch nicht, was in den nächsten Stunden sein wird... Aber ich will nicht, daß irgendein Mensch, den ich kenne und bei dem ich es verhindern kann, eine Nacht lang liegt und gegen die Decke starrt, bis sie auf ihn herabzukrachen scheint.«

»Was kann ich tun für Sie?« fragte der Mann.

Freder spürte den schraubenden Druck einer Hand. Er lächelte. Er schüttelte den Kopf.

»Nichts. Gehen Sie heim. Warten Sie. Seien Sie ruhig. Morgen ist wieder ein Tag. Und ich glaube, ein schöner.«

Der Mann löste die Hand und ging. Freder sah ihm nach. Der Mann blieb stehen und blickte auf

Freder zurück. Ohne ihm näherzukommen, senkte er Nacken und Kopf mit einem Ausdruck des Ernstes und der Bedingungslosigkeit, daß auf dem Munde Freders das Lächeln erlosch.

»Ja«, sagte er. »Ich nehme dich an, du Mensch!«

In seinem Rücken summte das Paternoster-Werk. Die Zellen—Schöpfeimer—faßten Menschen und gössen sie wieder aus. Aber der Sohn Joh Fredersens sah sie nicht. Unter all den Jägern nach dem Gewinn von Sekunden war er der einzige Stille und horchte nur, wie der Neue Turm Babel in Schwingungen dröhnte. Ihm schien das Dröhnen wie Klang einer Glocke vom Dom—wie die Erzstimme des Erzengels Michael. Aber hoch und süß schwebte ein Singen darüber. In diesem Singen frohlockte sein junges Herz.

»Hab' ich zum ersten Male in deinem Sinne gehandelt, du große Mittlerin—Mitleid du?« fragte er in das Dröhnen der Glockenstimme.

Doch er bekam keine Antwort.

Da ging er den Weg, den er gehen wollte, um eine Antwort zu finden.

Während der Schmale die Wohnung Freders betrat, um die Diener nach ihrem Herrn zu fragen, ging der Sohn Joh Fredersens die Treppen hinab, die in den Unterbau des Neuen Turms Babel führten. Während die Diener dem Schmalen kopfschüttelnd sagten, daß ihr Herr noch nicht heimgekommen sei, ging der Sohn Joh Fredersens leuchtenden Pfeilen nach, die ihm die Richtung wiesen. Während der Schmale mit einem Blick auf die Uhr sich zum Warten entschloß, zu vorläufigem Warten, schon beunruhigt, schon Möglichkeiten erwägend und wie ihnen zu begegnen sei—, trat der Sohn Joh Fredersens in den Raum, aus dem der Neue Turm Babel die Energien des eigenen Bedarfes schöpfte.

Er hatte lange gezögert, bevor er die Tür aufstieß. Denn hinter dieser Tür war unheimliches Leben lebendig. Es heulte. Es keuchte. Es pfiff. Es stöhnte der ganze Bau. Ein unablässiges Zittern durchrieselte Mauern und Boden. Und zwischen all dem war kein menschlicher Laut. Nur die Dinge brüllten und die wesenlose Luft. Wenn Menschen in diesem Raum jenseits der Tür lebten, dann hatten sie ohnmächtige und versiegelte Lippen. Aber um dieser Menschen willen war Freder gekommen.

Er stieß die Tür auf und beugte sich rückwärts, erstickt. Eine kochende Luft schlug ihm entgegen, tastete ihm nach den Augen, daß er nichts sah. Allmählich nur wurde er Herr seiner Blicke.

Der Raum war schwach erhellt, und die Decke, die aussah, als könnte sie das Gesamtgewicht des Erdballs tragen, schien in bewegter Luft ständig nach unten zu stürzen.

Ein leises Heulen machte das Atmen schwer erträglich. Es war, als tränke der Atem das Heulen mit.

Aus Mäulern von Röhren quoll die zur Tiefe gestampfte Luft, die schon verbraucht aus den Lungen der großen Metropolis kam. Durch den Raum geschleudert, wurde sie von den Mäulern jenseitiger Röhren gierig zurückgesaugt.

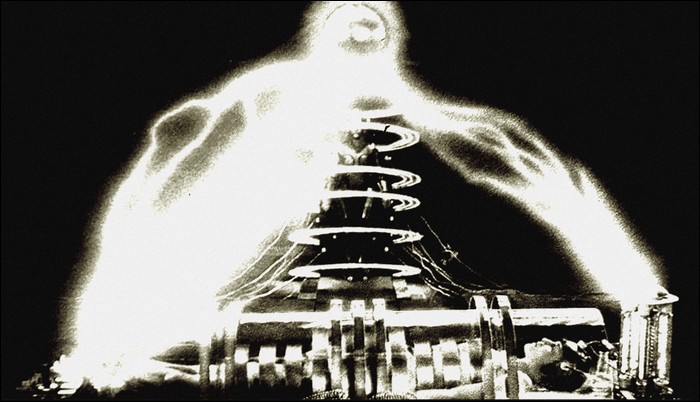

Mitten im Raum hockte die Paternoster-Maschine. Sie glich Ganescha, dem Gott mit dem Elefantenkopf. Sie glänzte von Öl. Sie hatte gleißende Glieder. Unter dem hockenden Körper, dem Kopf, der zur Brust geduckt war, stemmten gekrümmte Beine sich gnomhaft gegen die Plattform. Unbeweglich waren der Rumpf, die Beine. Aber die kurzen Arme stießen und stießen und stießen wechselseitig nach vorn, zurück, nach vorn. Ein feines, spitzes Licht funkelte auf dem Spiel der zarten Gelenke. Der Boden, der Stein war, fugenlos, zitterte unter den Stößen der kleinen Maschine, die kleiner war als ein fünfjähriges Kind.

Glut spie von den Mauern, in denen die Öfen kochten. Der Geruch des Öls, das vor Hitze pfiff, hing als dicker Schwaden schichtweise im Raum. Selbst die wilde Jagd der wandernden Luftmassen riß den stickigen Dunst des Öles nicht auf. Selbst das Wasser, das den Raum durchsprühte, kämpfte einen aussichtslosen Kampf gegen die Wut der hitzespeienden Mauern und verdampfte schon, öldunstgesättigt, bevor es die Haut der Menschen in dieser Hölle vor dem Geröstetwerden bewahren konnte.

Menschen glitten als schwimmende Schatten vorbei. Ihre Bewegungen, ihr unhörbares Sichvorüberschieben hatte das schwere Gespenstertum von Tiefseetauchern. Ihre Augen standen offen, als schlössen sie sich nie.

Neben der kleinen Maschine inmitten des Raumes stand ein Mann, der trug die Tracht der Arbeiter aller von Metropolis: vom Hals zu den Knöcheln das dunkelblaue Leinen, an den nackten Füßen die harten Schuhe, straff das Haar umschließend die schwarze Kappe. Der gejagte Strom der wandernden Luft spülte um seine Gestalt und machte die Falten der Leinwand flattern. Der Mann hielt die Hand am Hebel und hielt die Blicke auf eine Uhr geklebt, deren Zeiger wie Magnetnadeln bebten.

Fred er tastete sich zu dem Mann hin. Er starrte ihn an. Er konnte sein Gesicht nicht sehen. Wie alt war der Mann? Tausend Jahre? Oder noch keine zwanzig? Er sprach vor sich hin mit plappernden Lippen. Was schwatzte der Mann? Und hatte der Mann auch das Gesicht von Joh Fredersens Sohn?

»Sieh mich an, du!« sagte Freder, sich vorbeugend.

Aber die Blicke des Mannes ließen nicht von der Uhr. Ständig fieberte seine Hand am Hebel. Seine Lippen schwatzten und schwatzten gehetzt.

Freder lauschte. Er fing die Worte auf. Fetzen von Worten, im Luftstrom zerrissen.

»Pater noster... das heißt: Vater unser!... Vater unser, der du bist im Himmel! Wir sind in der Hölle, Väter unser!... Geheiligt werde dein Name!... Wie ist dein Name? Heißest du Pater noster, Vater unser? Oder Joh Fredersen? Oder Maschine?... Sei uns geheiligt, Maschine, Pater noster!... Dein Reich komme... Dein Reich komme, Maschine... Dein Wille geschehe wie im Himmel also auch auf Erden... Was ist dein Wille mit uns, Maschine, Pater noster? Bist du auch im Himmel, wie du auf Erden bist?... Vater unser, der du bist im Himmel, werden wir, wenn du uns in den Himmel rufst, dort die Maschinen deiner Welt bewachen—die großen Räder, die deinen Kreaturen die Glieder zerbrechen—die großen Schwungräder, an denen sich deine schönen Sterne drehen—das große Karussell, das Erde heißt?... Dein Wille geschehe, Pater noster!... Unser täglich Brot gib uns heute... Mahle, Maschine, Mehl für unser Brot! Aus dem Mehl unsrer Knochen wird uns das Brot gebacken... Und vergib uns unsre Schuld... Welche Schuld, Pater noster? Die Schuld, ein Hirn zu haben und ein Herz, das du nicht hast, Maschine...? Und führe uns nicht in Versuchung... Führe uns nicht in Versuchung, gegen dich aufzustehen, Maschine, denn du bist stärker als wir, du bist tausendmal stärker, und du bist immer im Recht, wir sind immer im Unrecht, weil wir schwächer sind als du bist, Maschine... Sondern erlöse uns von dem Übel, Maschine... Erlöse uns von dir, Maschine... Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen... Pater noster, das heißt: Vater unser... Väter unser, der du bist im Himmel...«

Freder rührte den Arm des Mannes an. Der Mann fuhr zusammen, verstummte.

Seine Hand löste sich von dem Hebel und prallte in die Luft wie ein Vogel, der einen Schuß bekommen hat. Der Mund des Mannes schien im Krampf zu klaffen. Eine Sekunde lang war in dem steifen Gesicht das Weiße der Augen schreckhaft sichtbar.

Dann fiel der Mann zusammen wie ein Tuch, und Freders Arme fingen ihn auf.

Freder hielt ihn fest. Er sah sich um. Niemand achtete auf ihn und den andern. Schwaden von Dampf und Dunst waren um sie wie Nebel. Eine Tür war nahe. Freder trug den Mann, stieß die Tür auf. Sie führte zur Werkzeugkammer. Eine Kiste bot einen harten Sitz. Freder ließ den Mann darauf niedergleiten.

Stumpfe Augen hoben sich zu ihm auf. Das Gesicht, zu dem sie gehörten, war fast noch das eines Knaben.

»Wie heißt du?« fragte Freder.

»11 811.«

»Ich will wissen, wie deine Mutter dich nannte.«

»Georgi.«

»Georgi, kennst du mich?«

In die stumpfen Augen kam das Bewußtsein zurück und das Erkennen.

»Ja, ich kenne dich. Du bist der Sohn von Joh Fredersen... von Joh Fredersen, der unser aller Vater ist...«

»Ja. Darum bin ich dein Bruder, Georgi, hörst du? Ich habe dein Vaterunser gehört.«

Mit einem Schwung warf sich der Körper hoch.

»Die Maschine!« Er sprang auf die Füße. »Meine Maschine!«

»Laß sie, Georgi, und hör mir zu.«

»Es muß ein Mensch an der Maschine sein!«

»Es wird ein Mensch an der Maschine sein; aber nicht du.«

»Wer sonst?«

»Ich.«

Starrende Augen als Antwort.

»Ich«, wiederholte Freder. »Bist du imstande, mir zuzuhören, und wirst du dir merken können, was ich dir sage? Es ist sehr wichtig, Georgi!«

»Ja«, sagte Georgi gelähmt.

»Wir werden jetzt unsere Leben tauschen, Georgi. Du nimmst das meine, ich das deine. Ich nehme deinen Platz an der Maschine. In meinen Kleidern gehst du ruhig fort. Man hat mich nicht bemerkt, als ich hierher kam. Man wird dich nicht bemerken, wenn du fortgehst. Du mußt nur die Nerven bewahren und ruhig bleiben. Und halte dich dort, wo die Luft wie ein Nebel braut. Hast du die Straße erreicht, dann nimm dir ein Auto. Geld findest du mehr als genug in meinen Taschen. Wechsle den Wagen drei Straßen weiter. Und noch einmal nach wiederum drei Straßen. Dann fährst du zum neunundneunzigsten Block. An der Ecke lohnst du den Wagen ab und wartest, bis der Fahrer sich entfernt hat, daß er dich nicht mehr sieht. Dann suchst du im siebenten Hause den siebenten Stock. Dort wohnt ein Mann, der heißt Josaphat. Zu dem gehst du. Sag ihm, ich schickte dich. Wartet auf mich oder auf Botschaft von mir. Hast du mich gut verstanden, Georgi?«

»Ja.«

Aber das Ja war leer und schien auf etwas ganz anderes Antwort zu geben als auf Freders Frage.

Eine Weile später stand der Sohn Joh Fredersens, des Herrn über die große Metropolis, vor der kleinen Maschine, die Ganescha glich dem Gott mit dem Elefantenkopf.

Er trug die Tracht der Arbeiter aller von Metropolis: vom Hals bis zu den Knöcheln das blaue Leinen, an den nackten Füßen die harten Schuhe, fest das Haar umschließend die schwarze Kappe. Er hielt die Hand am Hebel und den Blick auf die Uhr gerichtet, deren Zeiger wie Magnetnadeln bebten.

Der gejagte Strom der wandernden Luft umspülte ihn und machte die Falten der Leinwand flattern.

Dennoch fühlte er, wie langsam, würgend, von dem unablässig zitternden Boden her, von den Mauern, darin die Feuer pfiffen, von der Decke, die in einem ewigen Sturz begriffen schien, von den Stößen der kurzen Maschinenarme, ja von dem steten Sichstemmen des gleißenden Rumpfes her Angst an ihm hochquoll bis zur Gewißheit des Todes.

Er fühlte—und sah es zugleich—, wie aus ziehenden Schwaden der lange und weiße Elefantenrüssel des Gottes Ganescha von dem zur Brust geduckten Kopf sich löste und sanft, mit ruhigem, nicht irrendem Finger nach seiner, Freders Stirn tastete. Er spürte die Berührung dieses Saugers fast kühl und gar nicht schmerzhaft, doch entsetzlich. Genau im Zentrum über dem Nasenbein saugte der gespenstische Rüssel sich fest, war kaum ein Schmerz und bohrte doch als feiner, treffsicherer Bohrer nach dem Zentrum seines Gehirns...

Wie an das Uhrwerk einer Höllenmaschine angeschlossen, begann sein Herz zu pochen. Pater noster... Pater noster... Pater noster...

»Ich will das nicht«, sagte Freder und riß den Kopf zurück, um den verfluchten Kontakt zu zerreißen. »Ich will das nicht... ich will... ich will das nicht...«

Er fuhr, da er den Schweiß von seinen Schläfen tropfen fühlte wie Blutstropfen, nach allen Taschen der fremden Tracht, die er trug, und spürte in einer ein Tuch und zog es heraus. Die Stirn abtrocknend, fühlte er die scharfe Kante eines festen Papiers, das er zugleich mit dem Tuch gefaßt hielt.

Er steckte das Tuch ein und betrachtete das Papier.

Es war nicht größer als die Hand eines Mannes, zeigte nicht Druck noch Schrift, war über und über mit der Zeichnung eines sonderbaren Symbols und halb zerstört erscheinenden Planes bedeckt.

Freder versuchte, daraus klug zu werden, aber es glückte ihm nicht. Von allen Zeichen, die der Plan wies, war ihm keines bekannt. Wege schienen vermerkt, die Irrwegen glichen, aber alle zu einem Ziele führten: einer Stätte, die mit Kreuzen gefüllt war.

Ein Symbol des Lebens? Sinn im Unsinn?

Als Sohn Joh Fredersens war Freder gewöhnt, alles, was Plan hieß, rasch und rein zu erfassen. Er steckte den Plan ein, doch er blieb ihm im Blick.

An dem beschäftigten, nicht unterjochten Gehirn, das grübelte, zergliederte und suchte, glitt der Sauger des Elefantenrüssels Ganeschas, der Maschine, ab, wie gelähmt. Der gebändigte Kopf duckte sich wieder zur Brust. Gehorsam und eifrig arbeitete die kleine Maschine, die das Paternoster-Werk des Neuen Turms Babel trieb.

Ein kleines, glimmendes Licht spielte auf den zarten Gelenken, fast über dem Scheitel, und war wie ein schmales, tückisches Auge.

Die kleine Maschine hatte Zeit. Es würden noch viele Stunden vergehen, bis der Herr über die große Metropolis, bis Joh Fredersen das Futter, das seine Maschinen eben zerkauten, seinen starken Maschinen aus den Zähnen reißen würde.

Ganz weich, fast lächelnd, blickte das glänzende Auge, das tückische Auge der zierlichen Maschine auf den Sohn Joh Fredersens, der vor ihr stand...

Georgi aber hatte den Neuen Turm Babel durch mancherlei Türen unangefochten verlassen, und die Stadt empfing ihn, die große Metropolis, die im Lichttanz schwang und eine Tänzerin war.

Er stand auf der Straße und trank die trunkene Luft. Er spürte weiße Seide an seinem Körper. Er spürte Schuhe, die weich und zärtlich waren. Er atmete tief, und die Fülle des eigenen Atems erfüllte ihn mit höchst berauschendem Rausch.

Er sah eine Stadt, die er niemals gesehen hatte. Er sah sie als ein Mensch, der er niemals gewesen war. Er ging nicht im Strom der andern: Zwölf Glieder breit war der Strom... Er trug nicht Blauleinen, nicht harte Schuhe, nicht Kappe. Er ging nicht zur Arbeit: Arbeit war abgetan, ein anderer Mensch tat seine Arbeit für ihn.

Ein Mensch war gekommen und hatte zu ihm gesagt: Wir werden jetzt unsere Leben tauschen, Georgi, du nimmst das meine, ich das deine...

Hast du die Straße erreicht, nimm dir ein Auto. Geld findest du mehr als genug in meinen Taschen...

Georgi sah auf die Stadt, die er nie gesehen hatte.

Oh—Rausch des Lichts! Ekstase der Helligkeit! Oh, tausendgliedrige, große Stadt Metropolis, aus Quadern von Licht gebaut! Türme des Strahlens! Steile Gebirge aus Glanz! Aus dem samtenen Himmel über dir stürzt sich goldner Regen unerschöpflich, wie in den offenen Schoß der Danae.

Oh—Metropolis! Metropolis!

Ein Berauschter, tat er die ersten Schritte, sah ein Flammen, das zum Himmel zischte. Eine Rakete schrieb an den samtenen Himmel aus Lichttropfen das Wort: Yoshiwara...

Georgi lief über die Straße, erreichte die Treppe, nahm drei Stufen auf einmal, erreichte den Fahrdamm. Weichgeschmeidig, ein schwarzes, dienstwilliges Tier, kam ein Wagen heran, hielt vor seinen Füßen.

Georgi sprang in den Wagen, fiel in die Kissen, und lautlos bebte der Motor des starken Wagens. Eine Erinnerung machte den Körper des Mannes zum Krampf: War nicht irgendwo in der Welt—und gar nicht sehr weit—unter der Sohle des Babelturms ein Raum, den unablässiges Zittern durchrieselte? Stand nicht mitten in diesem Raum eine kleine, zierliche Maschine, glänzend von 01, mit starken, gleißenden Gliedern? Unter dem hockenden Körper, dem Kopf, der zur Brust geduckt war, stemmten gekrümmte Beine sich gnomenhaft gegen die Plattform. Unbeweglich waren der Rumpf, die Beine. Aber die kurzen Arme stießen und stießen und stießen wechselseitig nach vorn, zurück, nach vorn. Der Boden, der Stein war, fugenlos, zitterte unter den Stößen der kleinen Maschine, die kleiner war als ein fünfjähriges Kind.

Die Stimme des Fahrers fragte: »Wohin, mein Herr?«

Georgi deutete mit der Hand geradeaus. Irgendwohin.

Ihm hatte ein Mensch gesagt: »Wechsle den Wagen nach der dritten Straße...«

Aber der Rhythmus des Fahrens umfing ihn zu süß. Dritte Straße... sechste... zwölfte Straße... bis zum neunundneunzigsten Block war es noch sehr weit. Wohligkeit des Gewiegtseins erfüllte ihn, Rausch des Lichts, Lustschauer der Bewegung.

Je weiter er sich mit dem lautlosen Gleiten der Räder vom Neuen Turm Babel entfernte, desto weiter schien er sich auch vom Bewußtsein des eigenen Ichs zu entfernen.

Wer war er? Hatte er nicht eben noch in schmieriger und geflickter Blauleinentracht in einer siedenden Hölle gestanden, mit von ewiger Wachsamkeit zermalmtem Gehirn, mit Knochen, denen der ewig gleiche Takt von ewig gleichen Griffen das Mark aussaugte, mit von unerträglicher Glut geröstetem Gesicht, in dessen Haut der salzige Schweiß seine fressenden Furchen riß?

Wohnte er nicht in einer Stadt, die tiefer unter der Erde lag als die Untergrundbahnhöfe von Metropolis mit ihren tausend Schächten—in einer Stadt, deren Häuser sich ebenso hochgestockt um Plätze und Straßen reihten wie droben im Licht die übereinander getürmten Häuser von Metropolis?

Hatte er je etwas anderes gekannt als die grauenhafte Nüchternheit dieser Häuser, in denen nicht Menschen wohnten sondern Nummern, kenntlich an riesigen Tafeln neben den Haustüren?

Hatte sein Leben je einen anderen Sinn gehabt, als aus diesen von Nummerntafeln umrahmten Haustüren zur Arbeit zu gehen, wenn die Sirenen von Metropolis nach ihm heulten—und zehn Stunden später, zermalmt und müde auf den Tod in das Haus zu taumeln, an dessen Tür seine Nummer stand?

War er selbst etwas anderes als eine Nummer—Nummer 11 811—, eingedruckt in seine Wäsche, seine Kleider, seine Schuhe, seine Kappe? Hatte sich ihm die Nummer nicht auch in die Seele gedruckt, ins Gehirn und ins Blut, daß er sich sogar auf seinen eigenen Namen besinnen mußte?

Und jetzt?

Sein Körper, erfrischt von reinem, kühlem Wasser, das ihm den Arbeitsschweiß heruntergespült hatte, fühlte mit einer unerhörten Süßigkeit das nachgebende Schlaffwerden aller seiner Muskeln. Mit einem Schauder, der alle seine Gelenke schwach machte, empfand er die liebkosende Berührung der weißen Seide auf der bloßen Haut seines Körpers, und während er sich völlig widerstandslos dem sanften und gleichmäßigen Rhythmus des Fahrens hingab, übermannte ihn das Bewußtsein erstmaliger und völliger Erlöstheit von allem, was marternder Druck auf seinem Leben war, mit einer so überwältigenden Kraft, daß er unter hemmungslos stürzenden Tränen in das Gelächter eines Narren ausbrach.

Heftig, doch in herrlicher Heftigkeit, drängte sich ihm die große Stadt entgegen, die wie ein Meer war, das um Gebirge brauste.

Der Arbeiter Nr. 11 811, der Mann, der in einem gefängnisähnlichen Hause unter der Tiefbahn von Metropolis wohnte, der keinen anderen Weg kannte als von dem Schlaf loch, in dem er hauste, zur Maschine und von der Maschine zurück in sein Schlafloch, der sah zum ersten Male in seinem Leben das Weltwunder von Metropolis: die in Millionen und Abermillionen von Lichtern erstrahlende nächtliche Stadt.

Er sah den Ozean von Licht, der die unendlichen Straßenzüge mit einem silbernen und blitzenden Gleißen erfüllte. Er sah das irrlichternde Gefunkel der Lichtreklamen, die sich in einer Ekstase der Helligkeit, stets unerschöpflich, verschwendeten. Er sah Türme aufragen, die aus Quadern von Licht gebaut erschienen, und er fühlte sich ergriffen, bis zur Schwäche überwältigt von diesem Lichterrausch, fühlte, wie dieser funkelnde Ozean mit hunderttausend spritzenden Wellen nach ihm griff, ihm den Atem vom Munde nahm, ihn durchdrang, erstickte...

Und er verstand, daß diese Stadt der Maschinen, diese Stadt der Nüchternheit, diese Fanatikerin der Arbeit in der Nacht das mächtige Gegengewicht für die Besessenheit der Tagesarbeit suchte—daß diese Stadt in ihren Nächten wie eine Rasende, wie eine völlig Sinnberaubte sich an die Trunkenheit eines Genießens verlor, das zu allen Gipfeln hinaufreißend, in alle Tiefe hinunterschleudernd, maßlos beseligend und maßlos vernichtend war.

Georgi zitterte vom Kopf bis zu den Füßen. Und doch war es eigentlich kein Zittern, das seinen widerstandslosen Körper gepackt hielt. Es war, als seien alle Glieder angeschlossen an den lautlosen Gleichlauf des Motors, der sie vorwärts trug. Nein, nicht an den einzelnen Motor, der das Herz des Wagens war, in dem er saß—an alle diese Hunderte und Tausende von Motoren die einen endlos gleitenden Doppelstrom glänzender und erleuchteter Wagen durch die Straße der nächtlich fiebernden Stadt jagten. Und zugleich wurde sein Körper durchzuckt von dem Feuerwerk funkensprühender Räder, zehnfarbiger Schriften, schneeweißer Fontänen überlasteter Lampen, hochzischender Raketen, eiskalt lodernder Flammentürme.

Da war ein Wort, das immer wiederkam. Aus unsichtbaren Quellen schoß eine Lichtgarbe hoch, sprühte auf ihrem höchsten Punkt auseinander und ließ in allen sieben Farben des Regenbogens Buchstaben niedertropfen aus dem sammetschwarzen Himmel von Metropolis.

Die Buchstaben formten sich zu dem Wort: Yoshiwara...

Was hieß das: Yoshiwara?

Im Gitterwerk einer Hochbahnüberführung hing ein gelbhäutiger Kerl, den Kopf nach unten, sich in den Kniekehlen wiegend, und ließ ein Schneegestöber weißer Blätter auf die Doppelreihe der Autos niederschneien.

Die Blätter gaukelten und fielen. Der Blick Georgis erhaschte das eine. In großer, verzerrter Schrift stand darauf: Yoshiwara.

An einer Straßenkreuzung stoppte der Wagen ab. Gelbhäutige Kerle in bunten, gestickten Seidenjakken wanden sich, geschmeidig wie Aale, durch die zwölffachen Reihen der wartenden Autos. Einer von ihnen schwang sich auf das Trittbrett des schwarzen Wagens, in dem Georgi saß. Eine Sekunde lang starrte die gelbgrinsende Fratze in das junge, weiße, ratlose Gesicht.

Ein Stapel von Blättern wurde durch das Fenster geschleudert, fiel auf die Knie Georgis und vor seine Füße. Mechanisch bückte er sich und hob auf, wonach seine Finger griffen.

Auf diesen Zetteln, denen ein durchdringender, bittersüßer und erschlaffender Duft entströmte, stand in großen, wie verhext wirkenden Buchstaben das Wort: Yoshiwara...

Die Kehle Georgis war trocken wie Sand. Er netzte die spröden Lippen mit der Zunge, die ihm schwer und wie verdorrt im Munde lag.

Eine Stimme hatte zu ihm gesagt: »Geld findest du mehr als genug in meinen Taschen.«

Geld genug—wozu? Um diese Stadt—um diese große Himmel-Höllen-Stadt zu sich herzureißen, sie mit beiden Armen, beiden Schenkeln zu umschließen, an der Unmacht, ihrer Herr zu werden, zu verzweifeln, sich ihr hinzuwerfen—nimm mich! Die volle Schale an den Lippen zu spüren—schlürfen, schlürfen ohne Atemholen, in den Rand der Schale festgebissen—ewige, ewige Unersättlichkeit mit dem ewigen Überfließen, Überströmen der Schale des Rausches zu messen...

Oh, Metropolis! Metropolis!

Geld mehr als genug...

Ein sonderbarer Laut kam aus der Kehle Georgis, und es war darin etwas vom Röcheln eines Menschen, der weiß, daß er träumt und aufwachen möchte—und auch etwas vom Kehllaut der Raubtiere, wenn sie Blut wittern. Seine Hand warf die Zettel fort und raffte sie wieder auf. Sie knüllte sie zusammen zwischen glühenden und krampfhaften Fingern.

Er wandte den Kopf hin und her, als suche er einen Ausweg, den zu finden er doch befürchtete.

Dicht neben seinen Wagen glitt ein anderer lautlos heran, ein großer und schwarzglänzender Schatten, ein auf vier Räder gestellter, blumengeschmückter, von matten Lampen erhellter Ruheplatz einer Frau. Georgi sah die Frau sehr deutlich. Und die Frau sah ihn an. In den Kissen des Wagens mehr kauernd als sitzend, hatte sie sich ganz in den strahlenden Mantel gewickelt, aus dem sich eine nackte Schulter mit der matten Weiße einer Schwanenfeder hob.

Sie war auf eine verwirrende Art geschminkt, so, als wollte sie nicht Mensch, nicht Weib sein, sondern ein fremdartiges, vielleicht zum Spiel, vielleicht zum Morden aufgelegtes Tier.

Den Blick des Mannes ruhevoll festhaltend, ließ sie ihre rechte Hand, die von Steinen funkelte, und den schmalen Arm, der ganz nackt und mattweiß wie die Schulter war, sacht aus der Hülle des Mantels schlüpfen und begann, sich auf lässige Art mit einem der Blätter zu fächeln, auf denen das Wort Yoshiwara stand.

»Nein!« sagte der Mann. Er keuchte und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Kühle entquoll dem feinen, fremden Stoff, mit dem er sich den Schweiß von der Stirn abtrocknete.

Augen starrten ihn an. Verschwimmende Augen. Eines geschminkten Mundes allwissendes Lächeln.